加密飞行 Vol.11 | 出走的清华人会梦见比特币本位世界吗?胡翌霖访谈

“世界的政治走向他们的反面,但他们的理想没有变。”

"Crypto Flight" is a series of interviews by Uncommons, focusing on pioneers active in the Ethereum and crypto world. It documents the reality of the crypto space and produces diverse perspectives, using conversation and everyday language as methods to distill distant and far-off truths. Inspired by Antoine de Saint-Exupéry's Vol de Nuit (Night Flight), it symbolizes the challenge and exploratory spirit of cypherpunks and crypto citizens as they venture to the ends of the world.

新加坡的在地节奏

The Local Rhythm of Singapore

一种哲学的开始和继续

Beginning and Continuation of Philosophy

加密现实的政治化

The Politicization of Encrypted Reality

加密新大陆:区块链的多元解

Encrypted New World: A Pluralist Solution from Blockchain

储值隐退时代的拨乱反正

Rectification of a Post-Store-of-Value Era

币圈百态:Memecoin,川普币,AI

The Many Faces of the Crypto World: Memecoins, Trump Coins, AI

💡Reporter's note/访者记

如果要数华语区 crypto 的思想者和比特币资深玩家,曾在清华大学任教科技哲学的胡翌霖是绕不开的名字。和胡老师初次见到是在去年三月新加坡的比特币峰会上,随后我们在一个暴晒的下午约在芽笼暴走,找了家咖啡馆天南海北聊了两小时。但无论是比特币还是更广义的 crypto 都在一日千里的迭代着,那次的访谈错过发表时机之后也一直未见天日。

后来得知,正是那一次在新加坡的考察,坚定了胡老师离开清华大学教职,全家移居过来的决心。当去年十二月胡老师移居南洋的消息传来时,在圈内颇引发了一番议论。正值 crypto 外部环境剧变,机遇与挑战凸显的历史关头,我和社区小伙伴 935决定是时候再飞赴新加坡拜访。我们在二月中旬与胡老师分两次共深度访谈了六小时,把视线从当时正如火如荼的币价行情拉开,从胡老师下南洋的人生抉择开启,聊到离散华人在新一轮(去)全球化时代的出路,追问比特币本位主义的理想,回溯背后的科技哲学。胡老师对于通常问题的见解,总给人耳目一新之感。第一次访谈前,我们邀请胡老师吃了一顿新加坡本地特色的肉骨茶,第二次访谈前,胡老师回请了我们一顿中国风情的田鸡粥,两次聚餐的中新美食在舌尖交合,与两次访谈的精神激荡一起,让我们回味无穷。

时隔一个多月,crypto 的行情又已经是天地之别,诸多叙事陨落,曾被奉为神的行业领袖被打落凡间,但回看整理出来的访谈,胡老师这些基于最底层逻辑的思考,让我们重拾信仰的力量。

About

胡翌霖

曾任清华大学科学史系副教授。

现为自由学者,CNDAO发起人,TIANYU ARTech工作室创始人。

Flytoufu

Uncommons 社区成员。

Member of Uncommons.

935

心在20世纪,身在21世纪,思绪在22世纪的加密运动与技术哲学研究者。

Mind in the 20th century, body in the 21st century, spirit in the 22nd century crypto movement and philosophy of technology researcher.

新加坡的在地节奏

Flytofu:

胡老师去年十二月正式移居过来,目前在新加坡是什么生活状态?

胡翌霖:

现在已经找到属于新加坡的节奏了。每天早上送小孩上幼儿园,上午休闲一下,下午或者干点正事,晚上接孩子、陪吃饭、去游乐场,然后洗澡哄睡。谢天谢地她(孩子)比较适应。每天其实时间过于悠闲,不过现在稍微要开始进入正轨,重新开读书会,每周日晚上线下读海德格尔的《存在与时间》,这是我比较擅长讲的。还会线上领读斯蒂格勒的《象征的贫困》,第一部讲电影,第二部讲艺术。所谓象征的贫困就是说工作上的无产阶级,不仅是物质的贫困,还是精神的贫困,斯蒂格勒思想上是无产化的,是一种资本主义社会里精神世界上的无产阶级化,某种意义上是批评资本主义。

Flytofu:

为什么当时在香港和新加坡之间选择了新加坡?

胡翌霖:

上海封城这个节点,让人觉得国内整体环境的不确定性和不安全感增加了。虽然我对国内整体发展还算乐观——我相信还是能度过各种危机的——有了孩子后考虑问题的角度不一样了。我还是想要给孩子提供一个更稳定更可预期的环境。新加坡没别的好处,就是稳定——就像这里的气候一年四季都热得很均匀。这种可预期性对创新未必有利,但养孩子正需要这种"无聊的安稳"。

香港去了几次,城市景观的体验不太好,走在街上感觉被高楼压得喘不过气,中环那些地方转个弯还是玻璃幕墙,大白天连片完整的天空都看不见。这种环境会不会影响小孩子的成长?从小在逼仄的空间里长大,性格会不会也变得压抑?新加坡就不一样,整体更加开放宽阔,更有生机和生命力,“花园城市”名不虚传,到处都是绿色,市中心能一眼望到地平线。再繁忙的地方也有高大的树、草坪和公园,自然保护区,楼宇间半空中都种着绿植。我在香港的时候,在店里总感觉服务员板着脸,好像谁都欠他钱。新加坡这边哪怕我结结巴巴说英语,店员也会主动切换华语热情招呼。当然这可能是我运气好,当时连着两次来新加坡体验都不错。但这也许就是缘分。

Flytofu:

这一代的海外华人通过中国的APP,可以更频繁地跟国内继续保持联系,或者用小红书搜索攻略,您觉得这种是一种优势吗?会因此而同新加坡的本土环境产生隔阂吗?

胡翌霖:

我爱人会用,我一般就没有攻略,跑到哪儿先逛,然后随便吃吃玩玩。生活里不需要太刻意去找什么东西。我小时候在上海也是街头随便找一找东西,新加坡这里街头食阁里的东西就不错。要真的挑一点不适应,就是确实感觉到这边的人很安逸。新加坡的服务态度是很好的,但就是有时候有点笨拙。有时候有点木木的感觉,不像国内环境残酷竞争出来的那种聪明精明的感觉。国内顾客多,各种方面也挑剔,相对应的服务就会到位一点。像这边家政服务,装修,约时间上门都拖好几天。但只要你自己也融入这个氛围,别太着急就行了。

总体来说是好的,隔阂本身是保持多样性的一种条件。现在既通又隔,你跟国内也不是完全通,也有点隔阂,跟外国人也一样,能维持一种相对独特的文化独立性。技术手段恰恰是前提条件。我们用微信或者用小红书,有点类似于老乡见老乡。我们那代人说老乡,是说有共同的回忆和经历,比如上海人说起外白渡桥,东方明珠,弄堂生活,都知道苏州河以前很臭。现在你是玩微信长大的,我也是玩微信的,某种意义上是互联网时代的新老乡。现在社会越来越缺乏隔阂的条件,新上海人和新北京人住的是一模一样的东西,交流的方式也一样,怎么区分我们不同?所以墙也不是完全坏的,它使得大陆有一个完全独立的生态,能在内部先相对独立地生长,再到国际上去竞争。我们需要一些限制性的东西,让地域风格能建立起来。

Flytofu:

您怎么看这个时代华人在全世界更趋于流动的趋势?很多人说这是一个离散华人崛起的时代。

胡翌霖:

我做华文DAO也是这个用意,在海外甚至物质世界之外复兴中华文化,礼失求诸野。大陆的中国文化反而处在封闭和趋于保守。文化本质上都是交融,现在的西方文化以前就是大杂烩的产物,希腊罗马,昂萨,日耳曼,再加上阿拉伯,印度的文化,包括中国也传过去各种技术,才塑造了现在所谓的西方文明。海纳百川是保持文化活力的一个很重要的方式。现在中国文化的复兴不是指传统文化的复兴,而是传统文化的再生,不是简单的回归。这需要有一种国际视野,先肯定西方文化,然后吸收,这才是复兴。我之前就说新加坡是一个很理想的地方,文化交融但又保持着华人文化特色。各美其美,什么人都有,有西式生活也有中国传统生活。

现在的华人也是这样,海外华人不是说非得要融入到本地社会,而是给美国的肤色谱系增加了一种肤色,但是文化谱系没有增加。如果没有把更多元的文化带入到美国,那你对美国也是没有贡献的。真正的多样性,包容性、独特性等等这些应该是文化上的,不是人类作为动物的多样性。

一种哲学的开始和继续

Flytofu:

胡老师应该写一本海德格尔读本之类的书。以前听很多人说新加坡是文化沙漠,《存在与时间》这么艰深的哲学原典,新加坡这边听众的接受情况怎么样?

胡翌霖:

读本没有太强意义,哲学书就是要读原本。读本就像把嚼完的口香糖给你,没有味道了。读哲学,自己嚼的过程中才会有乐趣。把原来一本看起来比较艰深的书读通了是很有成就感的,这也会为你进入哲学增加勇气。很多人畏难,觉得哲学书深奥所以追求那些介绍性的书籍,这种方式完全错失了思维过程,类似吃甘蔗只吃渣,我认为这是本末倒置。哲学书的结论是整本书最乏味的部分。对我来说第一本真正哲学启蒙的书是康德的《纯粹理性批判》。读懂了气顺了,你会知道为什么要那么晦涩,读进去以后终于理解它真正关切的是什么东西。

我读书会实际上的读者参与者也不是那些土生土长的新加坡人,基本上还是留学生或者是从中国过来闯荡的。而且这种哲学书其实是零基础的,不需要有很多前提的知识,经典的哲学书都是从最基础的人的处境出发的生命经验,去解答你自己的问题。每一个人只要他有生死的困惑,有生命的体验,有生活的经验,就应该能够进入到哲学的思想里。海德格尔的《存在与时间》相对很纯粹,直接讨论所谓"存在"问题,这对初学者反而更容易进入。

难点在首先要抛掉一些你被固化了的思维定式。现代人被已被理性化、被科技或环境重新塑造过,会不自觉按照工具主义和被规训过的方式思考问题。这种思维定式有很强的指向性,说“你该自由”“你该本真”,很多人听不懂,因为思维模式是线程化的,必须看得见摸得着才能理解。但其实生活中最重要的东西,比如生命和死亡,恰恰是非线程化的。你可以指着咽气的人说这是死亡,但这和你自己恐惧的死亡不是一回事——外在对象化的死亡,和你真正面对的死亡不一样。你的生命体验——比如内在感受地活着,比外在对象更亲切直接。因为平时的话语体系都围绕外在事物运转,所以切换不到内省思维,于是觉得晦涩。

第二个难度是语言上的。为了帮读者跳出思维定式,哲学家必须重新玩语言游戏。传统词汇会让你陷入固有思维,所以要发明新说法,给你个新工具。智能手机刚上手时无从着手,但用熟后发现它更好用。哲学的新语言工具也是如此。

Flytofu:

我之前一直以为胡老师专注在科学哲学,但好像您对整个哲学都是很有涉猎、很有研究的。

胡翌霖:

我一直认为哲学没有分科,也不应该有分科,哲学面对的问题——我前面讲的生死问题、存在问题——你的存在永远是“一”。因为我们是一个整体,哲学就是"认识你自己",而"自己"不像机器那样能拆解成流水线零件:第一个环节生产车轮,第二个生产车架,第三个造方向盘、第四个组装发动机、第五个安装座椅……最后组装成汽车。但人不是这样的——当你说要反省社会中的科技问题、政治问题时,或许可以对象化地分科,就像让一拨人研究科技问题,另一拨研究政治问题、再一拨研究伦理问题……仿佛最后能拼出完整的哲学。但哲学最终的产物不是拼装出来的产品,而是你自己。你觉得你能把自己拼出来吗?

科技、政治之所以存在,是因为我们每个人身上都有这些元素。你要理解自己,就必须问:我是什么样的人?我的思维定式从哪来?我的生活状态和方式如何?这些问题必然触及你所处的时代,是石器时代,青铜时代,工业时代,电气时代还是信息时代?科技本身就是定义我们的一部分,是一个无法拆解的环境,而不是组成零件。伦理学、美学等其他领域最终也汇聚于“你自己”这个统一的人格。你不会觉得自己是拆分的。科技哲学、政治哲学、社会问题、艺术哲学、语言哲学……最终都汇入你这个"一"。

哲学追求的,就是这种统一性。它的对象始终是"存在之为存在"这个唯一问题。“科技哲学”只是外在的学科标签,以前我不得不在学术工业体系里找个工位,要写论文评职称申请基金,就像流水线上占个位置,于是贴上"科学史与科技哲学"的标签,但我作为自由人没有标签,面对的只是最一般的哲学问题。

Flytofu:

似乎又回到最开始的问题,为什么要放弃清华教职这个让人羡慕的工作,在很多人看来是勇敢的纵身一跃?是不是想追求一种更完整自洽的一种生命?

胡翌霖:

首先这是个比较个人化的生活选择,没那么多宏大意义。过去我一直强调知行合一,现在也是一种自洽。我目前物质条件上没有那么多需求,按现在的欲望水平可以不犯愁饭碗,那就变成,当不去考虑生计和赚钱的时候,你想做什么样的工作?

在AI时代,这是个很重要的问题。如果这个世界像乐观主义者想象的那样,AI逐渐取代人类的劳动,帮助人类减轻生计负担,把生产力提升到大家都能从繁重的劳动中解脱出来的那个水平,那接下来的问题就是人要干什么。是变成猪一样,躺那儿等待投喂,稀里糊涂过一辈子就完事了,还是说要搞点事业,选择属于你自己的生活方式?当不考虑赚钱时,清华这个教职对我帮助就没那么大,只是一个头衔。有了这个头衔好像别人更尊重我,但如果只看头衔来尊重我的人,我也就不值得尊重他了——这也算一种筛选。没有头衔之后,该做的交流还是可以做,搞读书会还是能搞,上课还是能上。我准备开网络课程,把我以前在清华的课陆续重新录一遍。

Flytofu:

你要离开清华,吴国盛老师有挽留吗?

胡翌霖:

吴老师不挽留。他的理念向来非常尊重我们的自由,把学生当成个体,从来没有觉得学生是给老师当牛做马的。其他老师给你派课题派任务,让你给他做这事那事,吴老师完全不这样,甚至没有和学生共同署名的文章,都是各写各的。我跟他说,他也没有挽留,因为他相信我肯定已经自己想好了,那他就尊重。当然他也会发愁我走了以后,技术哲学这块要招谁来顶一顶。

935:

我想知道您是在什么节点,开始把内心驱动的真正想要去完成的那些事情,与科学哲学和技术哲学结合起来?

胡翌霖:

有几个关键节点。一来是高中阶段。我当时读的是全国理科班,只要进了高中就有保送资格。所以高一就知道自己不用高考了,于是整个高中其实过的有点散漫,倒让我发展了很多课外兴趣。那时候对我影响最大的就是《第一推动丛书》,比如《时间简史》,又看了基普·索恩更厚的《黑洞与时间的弯曲》之类的,还有各种量子力学科普。看这些书看得多了,兴趣就转向了那些大问题,就像刚才提到的本体论问题——科学究竟是什么?当时也是初生牛犊不怕虎,写了很多哲学随笔,还自称是"论文"什么的。这种"不务正业"确实影响了竞赛成绩。我最初坚持要报数学系或物理系,结果老师说你这竞赛水平够不上物理系要求。又说那哲学系要不要?我想了想哲学系也算是个出路,那时候已经开始转向人文领域,阴差阳错就进了北大哲学系。这算是第一个转折点。

真正让我感受到哲学魅力的两个阶段,一是听中国哲学老师的课,像杨立华、张祥龙这些先生,简直就是活生生的当代儒者,有从古籍里走出来的气质。虽然我完全不认同他们的观点——我骨子里是比较西化的自由派——但他们的魅力在于人格的坚定性。你能感觉到他们是真心实意相信自己讲的东西,又确实能自圆其说。他们没把我"拐跑",我现在依然更倾向自由主义,但开始懂得同情儒家。现在很多人活一辈子都没遇到过"不认同但尊重"的对象,这些课教会我思想差异本身可以是珍贵的。现在被污名化的"公共知识分子"本该做的不就是这个吗?应该发表与众不同的见解,而不是随大流附和。这让我真切感受到学者这个身份的价值。

另一个重要的节点是读康德的《纯粹理性批判》。学校里的老师个个高山仰止,但和历史上那些顶级哲学家相比还是有差距。康德让我第一次体会到人类思想能达到怎样的深度——当时读他的感觉,就像看《海贼王》里罗杰说"我把所有宝藏都放在那里了",他在告诉你:"伟大航路就在那儿,去找吧!"。哲学家的思想宝藏不能直接变成你的答案,但证明了生命获得最高自我理解是可能的。他展示了这种思想完满的可能性,哪怕我不完全认同他的体系。海德格尔算是过渡环节,之前那些老师我很尊重却不认同,而海德格尔的思路更对我的胃口,让我能顺着他的框架继续思考,算是找到了自己的哲学风格。

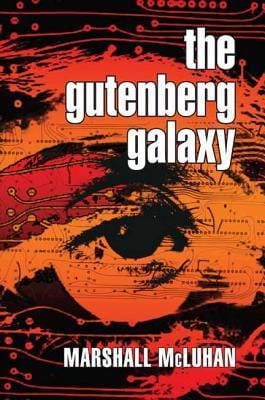

再后来是在研究生阶段,当时正在写媒介哲学的博士论文,刚好看到比特币暴跌的新闻,于是想用媒介哲学来理解货币到底是什么。主流观点诟病虚拟货币没有实物保证和背书。但货币本身就是虚拟的中介物,中介物所承载的交易行为才是真实的,我认为这才是货币真正的意义所在。比特币虽然是虚拟的、没有实体的货币,但以交易媒介来看它是完全真实的。某种意义上,比特币比起美元更有确定性。当时就考虑一个基本问题:什么是虚拟货币?美元才是虚拟货币,因为法币总值到底有多少美元是说不清的,是靠货币乘数变出来,一个个叠加上去。美联储需要钱就随时印钱发钱,发出来的钱随时又会湮灭掉蒸发,如梦幻泡影,这样看美元才是虚拟的吧?美联储嘴一张嘴一闭,利率上换一个小数点,小数点上加一位,整个市场上的美元数量就会发生变化,这才是虚拟的梦幻泡沫吧?

这段思考成了我深入研究比特币和区块链的起点。后来逐渐把密码学运动与现代性批判结合起来——比如现代社会人的异化问题、技术统治困境,都能在加密技术中找到回应。这算是后续研究的主线。

再一转折是博士后出站找工作。准备去上海师大教书,结果我导师吴国盛教授从北大跳槽到清华,他直接喊住我,就这么机缘巧合进了清华科学史系。虽然名义上转到科技史领域,本质上还是延续着技术哲学。其实搞科技史和海德格尔哲学一脉相承,海德格尔强调人的"实际性",认识自我必然要回到历史语境。就像他说:人不是悬浮在真空中的抽象存在,而是扎根在具体历史土壤里的。所以研究科技史反而让我更贴近哲学本真:你要理解技术,就得先理解它如何在历史中生成。

加密现实的政治化

935:

说到历史中的技术,我们来聊聊加密吧。如果把视野转向技术早期,民用密码学诞生并开始发展的70、80年代,当时其实是非常务实的、纯技术性的事情。但它是不是在某个阶段政治化了?

胡翌霖:

这其实不是技术的政治化,而是现实世界的政治化,随着数字货币——不是指密码学家理想的数字货币,而是指支付宝,数字银行,电子信用卡,货币的数字化大势所开始的政治化。90年代的证券交易所还不是数字化的,大家都要看盘。90年代末交易的数字化进程不断加速,过程中原本作为担忧的趋势成为了现实。80年代它确实不是政治运动,只存在理想和担忧,预见随着信息技术的发展人的隐私可能被剥夺,需要未雨绸缪的准备,让信息技术能够兼容个人隐私。将来社会数字化了,还想坚持个人隐私的保障,就应该能够采用准备好的工具,某种意义上可以说是为政治服务的。

935:

这个阶段会不会更多只是想解决一个技术问题呢?

胡翌霖:

之所以想解决技术问题就是因为有政治理想。如果认为社会应该全景监控,受到国家保障和中心化监督,就不会觉得有需要解决的技术问题。这是一种政治态度。后来政治理想落空,现实世界的政治走向他们的反面,但他们的理想没有变,还是去中心化的,自由的,隐私的交易,于是理想就变成了现实的政治诉求。

935:

但这个过程中好像有一些突变的节点,让他们的政治态度突然转变得很激进。六七十年代最早研究非对称加密的密码学家们更多是工程师的实用主义思维,研究如何让密码学被民间商业化地使用,到八十年代末,民用密码学被拔高到捍卫言论自由权的高度,甚至演变成对任何中心式大集体的强烈抵触。

胡翌霖:

整个互联网的历史一直都是政治化的。阿帕网产生于冷战的背景,为对抗苏联的科技要进行由国家支持的研发,但早期的互联网缔造者恰恰是自由主义者,他们拿军方的钱,但是反对控制,强调信息的自由流通。他们从观念上认为自己是资本主义不是社会主义,是技术浪漫主义而不是专制主义者和控制者。所以技术环境一定是去中心化、知识共享的。

后来比尔盖茨站出来,说程序员要为自己的程序收钱,这是违反当时整个黑客文化的。在当时敢这么说也算很英勇,因为主流强调信息就是要自由的,免费的、 共享的,不能够垄断,大量的开发者、 工程师、 参与者全都反对比尔盖茨。程序不作为人类共享的知识财富,却作为个人所有物拿去卖,让早期的互联网黑客从业者哗然,凭什么可以把信息看作是自己的私有物?互联网从一开始就在不断争斗。互联网TCP/IP协议标准的普及,也是靠着开源运动。当时还有一些别的以不同的身份提出的竞争协议,基本都是由公司推动,比如英国协议是邮政公司,法国是国家支持的机构,苏联是由中央控制,而TCP/IP协议是开放的。因为直接开源,所有人都可以用才成为主流。阿帕网的构想来自某一任的高等研究所主席在备忘录写的星际网络,未来通过计算机传递信息,要达到一个共享的,超国界的社会。理想一开始就在这儿,互联网没有国界,没有中心,是大家都平等地享受知识的空间。这种互联网历史当中的思潮绝对是政治理想。

935:

在加密运动里,技术结构和人的思想欲望的互动形成了现在的技术想象。我认为现在的信息密码学技术依附在整个信息技术下,就像密码朋克运动也是依附互联网文化运动。最早冷战时期的集中式计算机,人们对于它的印象完全负面,是大型官僚式压制个性的象征。这也是反文化想要反对的东西。后来微型处理器使个人电脑成为可能,计算机才突然变成可以赋权个人,主张个人权利与自由的工具。

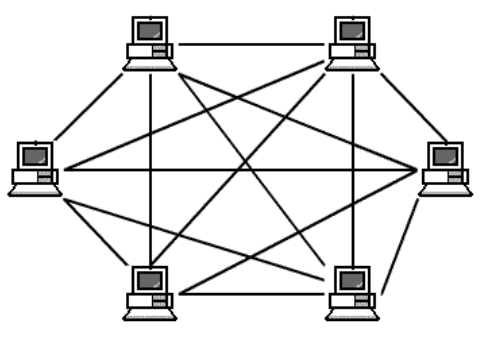

互联网的结构也带有两面性。一方面可以被理想化为扁平化、去中心化、节点间平等的载体,另一方面分布式网络结构也是权力渗透的最佳载体,可能成为渗透权力毛细血管的"全景监狱"。所以技术架构本身,是否必然导向特定权力形态?

胡翌霖:

一方面,技术不是中性的,另一方面人可能通过不同的选择来决定技术的发展方向。互联网如果不在美国而是在苏联发展,可能会变成一种中枢神经系统,变成更好地实现计划经济的实时调控系统。我们幸运的是互联网一开始是由那些相对自由的人来推动。

935:

就像是智利的阿连德想实施的赛博社会主义。所以网络本身是有两面性的结构,既可以高度集中化,也可以是高度自由的象征,主要是看被什么样意志的人选择,促成什么样的文化?

胡翌霖:

技术有不同的可能性。计算机最早期的产品看起来都是庞大的,独占的,很难个人化的,分散的,但是它的技术内涵还是趋向于自由的。图灵最基本的贡献,就是提出了通用计算的思想。计算机是对人的计算的抽象化模拟,人怎么计算,计算机也这么计算。而且计算机的计算是能标准化定义的,所有的图灵机都一样,只是算力不同,原则上做的事情是一样的。从这个观念上设计的计算机器是没有秘密的。原子弹的秘密是封闭的,但是图灵,冯诺伊曼那些早期计算机的论文,包括维纳,都是公开的。一开始就在强调不垄断,先有条件的人可以先造,其他人有条件也可以随时可以造,技术本身就有去中心化的倾向。哪怕是作为庞然大物的计算机,仍然是有去中心化、民主化倾向的技术。

五十年代前的计算机很多都是特色化专攻设计,如果当时计算机继续往这个方向发展,那未来可能变成美国政府有一台计算机,技术参数不公开,其他人只需要把终端连到美国政府提供的服务里提供信息。但你不能造自己的计算机。幸运的是美国文化本身带有自由主义偏向,不能说早期一定是自由主义,但整个信息技术和自由主义是相辅相成,互相支持的。

加密新大陆:区块链的多元解

935:

单从信息技术发展的历史去看自由主义对技术的选择,能感到这种市场充分自由竞争的,开放的精神态度确实让我们享受到了自由主义主持下技术普适的好处。但从纯商品经济市场来看,也感觉到由纯粹新自由主义选择的世界好像扭曲了我们生活的许多方面。比如当下我们虽然处在技术和经济高度繁荣的历史阶段,但同时也是一个精神和文化相对荒漠的时期。所以我们怎么来理解自由主义和现代性的关系呢?

胡翌霖:

文化荒漠化、扁平化、肤浅化不是自由主义的锅,是整个现代性的问题,无论自由主义还是专制主义都会造成这个问题。现在西方自由主义和右派基本划等号,右派又和保守主义划等号。保守主义要强调的反而是要保护传统文化的。自由主义并不必然希望文化上的扁平,原子或者普世。出现文化扁平化,说明自由主义还不够,因为不仅仅市场是自由的,思想也要是自由的。思想自由和市场自由都认为市场应该是丰富多元的。市场存在的前提是我们有不一样的东西,这样才会流通,否则没有交易行为的可能性。文化多元性,地方市场独立性,这些都是自由主义者理想中的一部分,只是说我们怎么样对抗扁平化的趋势。自由主义应该是多个维度市场。

935:

所以说目前出现扁平化现象,不是因为我们过于市场,而是因为我们还不够市场?但市场本身可能就只能带有唯一维度,比如最大化收益和效率,这种逻辑导致了扁平化的发生。

胡翌霖:

市场区分狭义和广义,狭义的市场就是以货币为锚定的商品市场。广义来说还有其他市场,比如思想市场,观念市场。西方古典自由主义强调的不是市场而是言论,思想和信仰自由,实际上形成的也是文化的多样化,像新教运动打破单一叙事,每个人都可以信自己的神,所以教会可以有不同的信仰,在整个信仰市场上博弈。商品的自由流通只是这些自由中的一部分。

趋同化问题主在于资本主义的马太效应。追求资本增值的目标会造成强者恒强,越集中生产效率越高,效率越高越能更快扩大规模,又集中更多的资源。最后只能通过标准化生产出一样的东西。我们要想办法在大趋势下重新塑造多元化的风格,这也是我想做的,关于区块链为什么能成为一种多元化的解。

935:

当我们身处此刻,任何新秩序和想法都逃不出当下世界的现状。技术要在这个时间有实在意义,肯定也是要去面对当下的问题。前面聊到并不是自由主义者的本意选择造成了现在的问题,问题可能源于技术本身的结构。充分自由的风气本应该促生多元,但现在至少从商品市场上来说我们落入了一种非常单一的价值观处境,并且好像也由此决定了单一的文化。区块链有办法破解这个技术结构上的难题吗?

胡翌霖:

没法直接破解,但还是能有几层解法能对抗。

第一层是从透支转向储蓄,本身有利于文化多样性。文化需要底蕴和积累,才会催生某种多元性,迅速迭代的东西没有办法形成多元性。如果市场竞争是看谁能透支更多,不看过去和积累,只看讲故事的能力,还是透支导向的市场。相反如果是储蓄导向的市场,有多大本钱才能干多大事,单靠新的想法不那么容易借到钱,靠找有积淀的人投资才能推进,这样不会被迅速的打垮。

现在市场均一化,某种意义上是融资模式造成的。新的模式一旦跑通立刻有数之不尽的投资,大量融资使之迅速扩张,速度之快使得竞争对手反应过来之前,它就已经占据市场的优势地位了。如果融资没那么快,虽然会使整个世界的进步速度被拖慢一点,另一方面它会更多元化,你必须一步一步一个脚印慢慢扩张,这样其他人也会跟上。当然还是要有专利保护,其他人要跟上就要差异化,不能够完全拷贝。这种模式下,市场被占领的速度没那么快,形成一种割据的、 多元化的市场。以前大家觉得扩张得慢是犯罪,能扩张那么快还不让扩张, 不是拖累人类进步的步伐吗?但如果不透支,一步一步一个脚印地走,人类的进步水平没有变,透支的钱最终也要还的。

第二是通过区块链多元的代币体系,来构成多样性。原本世界的多样性是通过国界来维护,国家民族之间的不同,也不容易克服,这种边界感是传统世界的阻隔方式。现在互联网世界很多阻隔被打破,Web2.0时代网络文化变成大型公共社交平台,上面也有马太效应,例如网红。互联网上没有地形,没有国界,没有隔阂,甚至语言上的隔阂也少了,因为它是英语为主导的。传统世界中能够形成隔阂和多样化边界的东西,在互联网中消失了,于是变成这个扁平的地球村。

在地球村里怎么人为地塑造隔阂感呢?一来推进相对去中心化的模式,现在社交媒介平台都是资本推动,造成迅速地扩张,很难有我们自己的自留地。BBS论坛相对还是有地方性的,但都慢慢消解掉,传统平台的经济模式没有办法支持。这和监管也有关系,中国的论坛完全干不下去,美国可能还有一些。再者是金融模式,在大资本推动的流量经济,网红经济看来,研究生比不上小学生,因为消费能力更强,更容易被忽悠,看广告的点击率更多,那就是一个更好的流量。用这个商业模式制作的平台也会趋向扁平化,不仅是流通信息,人的水平也是扁平的,要吸引更多流量就要照顾大多数人,而不是特定的一小撮。

935:

这种扩张的强迫,是不是来自于技术本身的惯性?为了维持大机器大工厂运转的成本,机器必须日夜开机,人需要日夜上班,不停转的结果就是大生产,出现大生产就必须匹配大消费,不断开辟新市场。拥有机器和技术之后,我们是不是也困在技术带来的惯性里了?

胡翌霖:

这就是效率至上主义,一切都为了资本增值,效率的提升,生产力提升,作为所有生产行为的主要目的。为什么说区块链提供了一种可能性,从概念上说,Web3是什么的定义还是不清楚的,但最基本的就是它提供了无许可、去中心化、个人完全支配的身份体系。最直观体验的就是钱包登录,不需要注册ID账号,只要用钱包就能生成自己的身份,而且可以去中心化的控制。它能帮助我们回归个人,而不是以社会效率为中心来思考问题。流水线的本质就是人不动,要按机器的节奏。人更像机器,机器更像人,机器自动运转,而人进行机械化操作,这个模式把人抽象化。工人在机器旁边不是完整的人,而是拧螺丝的手,是劳动力的提供者。在互联网平台上就是流量,也不是完整的人,而是点击率的提供者,和在工厂是一样的。人不是作为完整的个人自我参与这个市场,而是作为可替换的出口。

所以最重要的是,我们要把自我定义的权利收归自身。不在工厂打螺丝我干嘛?总要找个活儿干,找个活干就会面临这个问题。服从大秩序才能找到活干,不然怎么办?如果这工作不可替代,非常个性化,那就没人会招你,因为招聘机器不可能按照你的个性来设计,肯定是通用的。你说你是个性的,给你定制一个流水线,不可能的,你下班流水线就关了。怎么跳脱出去呢?第一是互联网上的生产提供新模式,比如数字游民某种意义上跳出了传统边界。传统模式里每人都是确定好的位置,现在个人有更高支配权,看起来又回到打零工的模式,但又是回归人性的。哪怕就微观来说还是相对机械化,但你个人保持了相对完整的独立性。

数字游民算一种模式,区块链不能说完全和它绑定,但对它是一个很强的支持——首先能帮你跨国界收钱收工资,突破了传统的地域。再来是Web3的个人身份能自我控制。传统社交媒体之所以有垄断地位,一个原因就是个人身份依附于它,所有积累都是受别人控制的。个人的积淀被平台控制,平台又喜欢不断刷新,这是一个矛盾,它会否定你的个性,把你当做不断榨取的流量。问题是怎么把积淀从平台那里夺回。社交平台本身还是需要存在,它应该负责即时,当下交流的空间,但是线上交流之后我们的那些积累,要能由自己控制。Web3有可能提供这样一种技术条件,平台只是提供即时交流、大量信息流动的空间,在平台上的关注不是账号而是我在区块链的身份,哪怕退出推特,你和我的联系没有割断。

935:

就是你的电子关系所有权在你。

胡翌霖:

人和人之间能自己决定他们的关系,而不是平台决定。平台把你号封了,不光是被封号者受到剥夺,关注者也受到剥夺,平台把联系割断了。为什么我们很少用小众的一些平台,因为小众的平台可能起不来, 可能随时倒闭。很多早期BBS上的东西都找不到了,除非你自己把它搬运出来。人际关系也很难迁移,如果只能在一棵树上吊死,肯定还是选择在大平台上吊死。现在个体是分裂的,平台是统一的。我们要重构网络社交的关系,倒逼改变大平台的环境,使那些多样化的小平台也有生存的空间。

第三是网络国家的建立。传统国家首先有地理区隔,其次可以依靠关税。香港澳门从地理上没那么强差异性,但通过海关系统能促成在市场上的独立性。为什么弹丸小国也是要有自己的货币,因为有经济独立性的要求。有自己的货币就能避免被别人裹挟。以前不可能做到,有区块链之后是有可能的。区块链形成一个个小经济体,每人发个币,可以构成一套相对内在自主的经济体系,这个经济体系可以由我说了算。网红经济,粉丝经济就自有一套他们的经济逻辑。总是要用一种效率的模式,计算清楚得失。用效率至上主义,工具主义来计算的话,就一定会趋同,什么东西效率更高,什么东西就会胜出,那就会造成多样性的丧失。平台经济的弊端在于完全依附大平台,你给网红打的榜80%都是要进平台,而且不透明,每年选秀节目都有争议,节目组是不是暗箱操作,是不是有剧本,因为不透明所以被怀疑。但区块链就解决了这个问题,一小撮人不按效率逻辑,就按情绪或者狂热的东西来组织,可以不依附于大平台,搞我们爱怎么玩怎么玩的经济体系,而且还是公开透明的,还能附带自己的社群文化。

935:

回归社区和社群好像是这几年大家的共识,越来越多人强调回小的社区,回到在地和附近,由熟悉或理念相似的人组织成小圈子,去实现类似礼物经济的尝试,也在这种集体中回归有更多日常人情的生活。

胡翌霖:

这种社群趋势不是区块链的趋势,应该说本来就有这个趋势,在普世化运动中,人还是有想要追求独特和个性的愿望。这是一种反扑,区块链能够巩固它,至少在电子世界里面能延伸这种趋势。

935:

把加密当作破除市场逻辑的解决思路之一,这种思路现在发展到什么阶段?有成熟的条件去实施吗?

胡翌霖:

我常用新大陆作为比方来解释。第一阶段是数字世界的新大陆出现,大概在八九十年代,随着互联网出现,人类在默默地塑造一个独立的数字世界。第二阶段是区块链诞生,中本聪发现了新大陆的实在性,发现它是真金白银的,它不再是一个虚幻构想或者故事,而是一个有真实独立财富的地方。再之后就是淘金热,大家都跑到新大陆去挖掘资源,然后回旧大陆生存。富人要回到旧大陆消费,但也会在新大陆淘金,享受狂野的,无法无天的快感,因为新大陆没有秩序,对于投机者来说是很好的天地。

现在第二阶段过去了,到第三阶段——殖民阶段。一条线是旧大陆的人派管理者过来,另一条是新大陆的自由主义者,慢慢扎根那里,他开始不满于旧秩序,要建立新的秩序,这时候新大陆不再是完全无政府状态。这两条线都是新秩序的建立,只是有搏斗,一种是要把旧秩序延伸过去,一种是要推翻旧秩序建立新的。现在我们就处于这样一个时期,斗争刚开始显明,有人希望把旧模式套用到区块链世界,有人想在区块链世界走自己的路。下一个阶段就是独立运动。新大陆要摆脱旧大陆的控制,发表自己的独立宣言。我们处于淘金阶段和独立宣言之间,各种秩序还在冲突斗争的时代。

与其说富有资源,不如说新大陆是作为一个无主之地而被趋之若鹜。因为无主,可以重新圈地,重新建立秩序。互联网也是无主之地,原本是没有国界的。所以同样也有两个趋势,一是要管起来,互联网也是有国界的,越来越多的网店要做IP审查。作为我们老派互联网黑客文化的倾慕者来说简直不可接受。但这也是用传统关税模式来管理互联网。另一种是以区块链为代表,要巩固互联网的自由。监管方说要关税,那我就不用法币,用互联网上原生货币来交易。区块链使互联网无主之地的属性得到巩固。

935:

现在引领技术发展的主舵手有发生变化吗?好像基本上还是以自由主义为主。

胡翌霖:

当然有变化,因为越来越多的人涌入。确实是自由主义为主,但这是马后炮,因为自由主义最后成功,所以追溯回去看觉得是自由主义为主。生物学上有个现象叫遗传漂变,在一个相对大的一个生态群落里,遗传变异的方向是随机和相对稳定的。只有最适应环境的胜出。如果新环境是相对隔绝和独立的,只有一小撮种群进入新环境,产生的变异在大环境群落中未必是更有竞争力和主流的。但它进入新环境比较早或相对占了某种优势,在整个新环境中顺利地繁衍,就会扩大特定的遗传信息。

我们觉得美国是个清教徒国家,五月花号也算象征清教徒的载体。但清教徒文化在整个美洲大陆的占据不完全是因为人去的多,即便是五月花号上,也有一小半的人不是清教徒,更不用说这个时间点前后有大量的其他人进入美国。所以可能就是一个巧合主导文化的发展,后来这个优势被放大,并且慢慢稳固。自由主义者可能在一个比较好的关口进去,比特币的成长基本上都是由自由主义者推动。它底层相对来说更符合自由主义的想象,这是一个优势,不能一劳永逸地成为决定性的东西。

最后的意识形态一定是新的融合,就像美国虽然是清教徒主导,但最后不是清教文化,而是独立的、世俗化的美国文化,是杂糅。最后区块链的理想也不会是纯奥派或自由主义,或无政府主义。只是他们作为早期影响,在先发后能保持惯性,使这个方向得到巩固,但最后还是妥协和融合。

储值隐退时代的拨乱反正

935:

我阅读过您早期关于比特币的文章,很认同货币是工具主义的,也是实在论的。在工具主义视角下,无关媒介和实体,符合一定要求的任何形式和媒介都可以作为流通手段(货币);实在论视角下我也认同比特币这种供量有限的通缩性货币有储值功能。

我想回顾一下在最早的比特币白皮书中,中本聪提供的方案本质上解决了哪些问题?历史地来看这项技术,回到白皮书发布的时间场景,中本聪在创世区块上讽刺现有金融环境里法币不断地贬值,金融危机不断重复,这两个问题里货币贬值的部分比较好解决,弄一个像比特币这样的通缩货币就可以,但按照马克思的观点,根源在于生产消费的结构性矛盾,周期性的经济危机跟你用什么样的东西去做货币,本身可能没那么大关系。

所以就算我们把流通手段换成比特币,是不是依然无法阻止经济危机复现?

胡翌霖:

你说金融危机和货币没关,这恰是传统法币支持者不同意的。凯恩斯主义就诞生于经济危机,是作为解决经济危机的一个手段而备受尊重的。为什么凯恩斯主义者把解决金融危机作为法币的功劳之一? 因为法币能够进行调控。通货紧缩的时候可以放水,通货膨胀的时候又可以紧缩。货币政策的目的是调控市场,使得它趋于稳定,不要速生速死。自由市场主义者认为长期来看市场会趋于平衡,觉得不要调控。等市场自发趋于平衡,那得等多少年?可能是很长的时间。凯恩斯的回应之一就是说,等我们死了市场再平衡,来不及,我们要赶紧在市场失衡的时候拉他一把。所以要承认法币的意义,就要承认货币对调控经济是有意义的。货币政策能够影响经济周期,这是法币的理论,并不是比特币的理论。

比特币某种意义上要强调的,或者我们货币自由主义者要强调的,恰恰是金融危机和货币没有关系。但比特币是反璞归真,它的作用是拨乱反正。美联储的政策为什么总要看失业率,看物价指数,然后调节?政策让货币过多地涉入经济和整个自由市场,使得经济不健康。现在反过来通过回归到一种更本位和本源的货币来去毒,刮骨疗伤。当然这也是在改变经济市场,但因为市场已经被毒化,驱毒的过程当然是干预市场的行为,但不是驱完毒后变成一种新的调控,而是使市场能和货币脱钩。

935:

所以比特币并不是想以一种新的货币身份加入金融调控,而是希望成为更有效的价值存储标的物?

胡翌霖:

这么说不够完整,比特币是尊重市场的。货币就是一种商品,所有商品都是市场内在的部分,它对市场的影响,和猪肉、房地产等任何一种商品都是一样。OPEC控制石油的产量也是在调节市场,甚至能操控美国,或作为博弈的砝码。只不过货币这种商品非常特殊,因为它是最中性的商品,所以才能够作为货币。OPEC基本上能控制石油产量,所以石油虽然也能有货币属性,可以做媒介,但不适合做本位货币。黄金就稍微好一点,在全世界各地各国都有分布,中国产的黄金和美国产的黄金是一样的,区分不出来也没办法分辨,不会被某一个工业或者机构部门影响。现在法币更像是被垄断起来的商品,而不像是通用的中性货币。完整地来讲比特币回归的,不仅是作为整个商品市场的一部分,而且是作为最中立的,最中性的商品流通。它有资格成为更好的货币。

935:

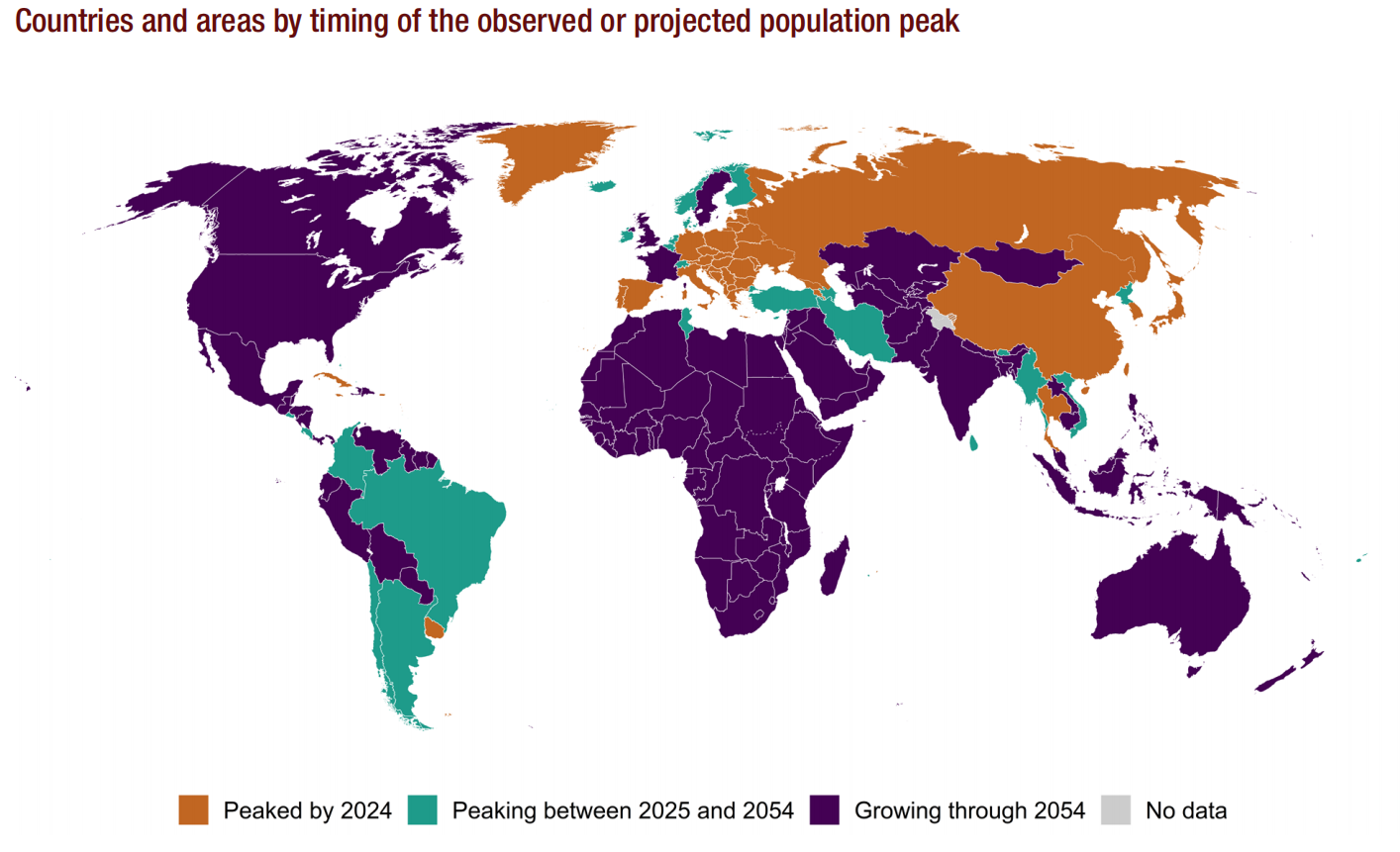

您提到我们现在的系统是一种人口不断增长,货币不断贬值的模式。作为一种强调储值的货币,比特币能带我们走入一种人口下降,货币增值的模式。这是怎么运作的?

胡翌霖:

法币模式不适合于未来人口下降的场景,并不代表人口上升的时代就必须按照法币模式来。人口上升的时代也应该有储值文化。中国人应该最懂这个,喜欢存钱,省吃俭用一辈子,为了子女能够过更好的生活,或是为了养儿防老,老了可以享受年轻时存下来的血汗钱。人之为人和其他动物不一样的就是有未来观念,能知道留存备用,会未雨绸缪。总要有些储值的东西,不是存货币,那也是存粮,“广积粮,缓称王”;或是囤黄金,像守财奴存黄金;或是存储一些弓箭,准备造反或者以备不时之需。进入工业时代之后,很多本来可以储值的商品不再有储值功能,原本知识分子但凡有一本书都可以传家,可以当作一笔财富。随着现代性的发展,保存这些东西所需要的成本都不如买新的,最后好像只剩下房地产,但依然很难通过一个相对没有垄断,没有监管,不会被剥夺购买机会的自由商品储值。

这是现代社会的一个问题。所以大背景是,人的本性需要储存价值,但找不到合适的储值手段,这个时候应该用什么?一种方式是把储值的东西金融化,房地产,股票,证券这些东西好像是能传代的;另一种方式是把黄金和货币作为能够储存价值的东西。所以它不是新模式而是回归。比特币把人的储值天性又给重新喊回来。

而且之前科技发展太快,整个世界都处于进步主义的乐观情绪,就觉得这个世界反正未来一定是越变越好的,现在给子孙存下来的东西后来可能就看不上了。现在进步主义的信仰,或者幻觉,开始被动摇了。未来也不是一定会越变越好,贫富差距在扩大,各种危机层出不穷。后疫情时代的感受就是这样的。疫情的时候很多富人家庭都深受打击,他们不是缺钱,是没准备。平时觉得有钱要吃面包吃大米随时都能买,第二天送货上门。以前到冬天东西不好买,家里会存一地窖大白菜,现在商品经济发达,觉得不用存,但真到了危机时刻发现还是要存点,什么都不存的话,突然管控几天就没东西吃。不确定性的增加使人们回想起,我们还是需要未雨绸缪。货币只是一种储备的手段,只是人的观念从不操心未来到需要操心未来。

Flytofu:

但是币圈,或者说比特币生态是很不稳定的。

胡翌霖:

恰恰相反,比特币是最稳定保守的投资,因为它是不会变化的。鲍威尔嘴一张一闭,美元的总量都会大变。别说百年,十年前后的美元都不再是同一个东西,但一个比特币就是一个,捏在手里天荒地老就是一个,从本体论的意义上讲它就是稳定的,是对未来的长期预期。社会经济总量的增长是因为科技一直在发展——当然这也是一种观念,从长远角度说世界上真正稳定增长的只有科技,其他都不稳定,政治会反复,文化会变化。只要科技上升,社会经济总量就会上升,固定总量的货币就升值。假如在比特币本位的未来社会,它会按照和经济总量增长相匹配的增值一直涨。

现在法币支持者的一大理由,就是金本位货币没办法跟上社会经济增长速度和交易需求,货币数量不增长会通货紧缩,要应对就必须让政府调控法币贬值,去适配经济的增长速度。法币长远来说必定是贬值的,因为它就是为了贬值而设计的。但比特币支持者认为这种调控思路是错的。让货币升值,经济并不会崩溃,这是自由主义、奥派的理论。世界还没真的经历过比特币本位,所以这个理论还没有实证。以比特币为本位的世界会更好,这种想法现在更多是一种信仰。

Flytofu:

相对于黄金来说,比特币的优势在哪里?

胡翌霖:

第一,黄金不算总量非常可预期稳定的货币,开采技术和速度的变化是不确定的。第二,黄金作为货币是低效,不方便携带,检验和分割也有限。无限分割的理论在实践上是不可能的,拿很薄的金箔到市场上去交易,别人没法马上收,要拿去检验才知道是真还是假。材质的特点使黄金更适合中心化储存,所以金本位必须要有纸币作为代币。但用代币兑换黄金又很困难。德国想把黄金从美国兑回来,要举国之力开运输船去,进行各种外交努力,甚至威胁。这种中心化储存的方式很容易信用崩溃。

比特币相对灵活,可以无限分割。当然交易有成本,分割还是有限度,所以广泛采用就跟黄金一样,也是用类似法币那样的代币,或是L2,闪电网络之类的,用不在主网交易的方式。它和黄金的区别就在于,这种交易方式的兑换更简单。你可以去中心化地、自主地做到。比特币可以有相对中心化的、一种能加速传播的媒介或代币形式,来满足日常交易所需,但不会出现把黄金存在美国央行,但需要的时候要不回来的情况。

Flytofu:

您认为比特币的本质是价值储存、价值标杆,还是支付手段?

胡翌霖:

货币的本质既是价值储存,又是支付手段,不是矛盾的。比特币就是一种货币。货币作为支付手段的时候有媒介,让很多人混淆了媒介和媒介承载的东西。一百块纸币的面值代表的价值,由纸这个媒介承载,但这个价值也可以被纸做的支票,塑料的银行卡,或者完全没有实体的支付宝账户承载。说人民币是支付手段,指的是通过支付宝,银行卡这些手段,传递以人民币计价的账本。支付宝、或那张纸才是支付手段,人民币是跨越支付手段的,所有这些都用人民币本位计价。

我们说比特币的时候容易混淆概念,这个词代表很多意思,钱包程序,协议,区块链,货币单位,账本本身也叫比特币。它也有各种支付手段,包括主网,闪电网络,侧链L2,中心化交易所,以后发行的锚定货币等等,比特币是这些支付手段的计价单位,本身不能作为支付手段,主网的吞吐量很低,太低效,所以不能作为唯一的支付手段。所以我期盼的比特币本位的世界,就是把各种支付手段里的人民币计价单位换成比特币。

Flytofu:

但也有人说比特币总量固定,所以不适合作为货币。

胡翌霖:

金本位崩溃后,美国甩锅说超发货币不是因为贪婪,而是因为市场在进步,黄金供应量不够,要维持货币稳定就要超发。但这本质上就是失信。如果大家都不能超发货币,那就有钱就打没钱别打,世界就和平了。

Flytofu:

如果不超发的话,这样一个单位的比特币所对应的实物价值不是会越来越高吗?这是不是一种不稳定?

胡翌霖:

科技的发展本身是稳定的,我们这个时代的人最能体会,商品科技化程度越高贬值速度就越快,手机每年都在贬值。相反比较迟钝的东西像房产、能源、土地,那些传统既得利益者的财富载体会升值。科技产品本身就是贬值的,这不会影响市场本身的自由交换,只会影响科技含量比较低的传统资源型产品和商品,这是那些老钱们关注的东西。他们为了让你相信货币贬值对你好而设计出一个谎言。他们往往是靠透支发家,要不断地借新还旧,未来的钱比过去的钱便宜,所以他们借钱越多就越富。养老金制度就是要后代来打工还前代的债。这是不公平的,因为穷人借不到钱。穷人一分一分地存钱,存了一辈子的家当,最后都贬值了,什么都留不下来。

现在这种模式遇到人口萎缩问题,旁氏骗局玩不下去了。这是一套建立在货币贬值和人口增值逻辑上的经济体系,原来四个年轻人养一个老人,变成四个老人靠一个年轻人养。之前整个世界膨胀,而钱是贬值的,现在崩溃了,就算没有比特币搅局它自己也会玩不下去。以前老人们炒的那些房产,茅台,为什么要年轻人来接盘?新一代的年轻人不想接盘,你们能够坐吃山不空,不断享受利息,现在我们年轻人打工一辈子,往后都没有后代了。所以现在反过来,人口萎缩就让货币升值,这是未来的玩法,比特币能够适应。

Flytofu:

大家也担心,比特币现在被有点被美国收编的感觉。像ETF,对比特币的价格已经产生非常重要的影响。

胡翌霖:

是比特币收编了美国,不是美国收编了比特币,因为比特币没有变,是美国变了。美国要改变立法才能够收编比特币,但比特币的协议和程序没有为了美国人,为了特朗普做一个特别更新。反而比特币会越来越多地影响美元,美国把比特币当做美元的蓄水池,我们在朝着比特币本位的方向走。

而且在购买币这件事上所有人是平等的。相比于普通人,在OTC上美国只有劣势,没有优势,因为程序更复杂。在比特币面前人人是平等的,一百块和一万块买币的难度是一样的。美元通过贷款的方式输出货币,靠近上层社会1%金字塔尖的那些人借钱和你借钱的难度不一样。离水龙头最近的人更容易借钱,更容易资本增值,赚到钱生钱的利息。但比特币是平等的,它没有利息,所有人买的时候是一样的,个人甚至更有优势。

Flytofu:

现在人们也会担心,像央行或者大企业把比特币存起来,不放出来交易,而每次区块奖励都在减半,矿工得到的交易费和奖励就会一直变少。之后矿工可能就没有激励来维持这个网络,你有没有这个担忧?

胡翌霖:

如果比特币本位没成功,那会有这个危险。如果成功就没有这个问题,大量日常交易的结算需求,是通过例如支付宝的第三方中心化机构来提供。那些机构本身也要结算,不然他的钱是不真实的。比特币本位会打破这个金融秩序,但新的金融秩序里还是会有层级。不是央行而是主网变成那个最可靠的东西,底下还有分支平台,闪电网络,交易媒介,支付宝,中心化交易所等第三方平台,大量的日常消费发生在这里。普通人就算不消费也需要把比特币从平台取出来,机构之间会有结算需求。2017年那波大家争论的比特币再这样下去太拥堵了,要赶紧扩容,现在争论变成比特币太冷清了。现在整个比特币市场不成熟,不稳定,自然会波动。有时候满,有时候空,还没有形成很好的市场自我调节机制,整个生态系统不够健全。那些大机构虽然囤币,他们囤的币难道就说没有交易吗?普通人也一样。

比特币“本位”,这个词是最准确的。在比特币本位底下,可能有很多厉害的其他代币,证券或者项目。它们可能更引人注目,但比特币是他们的背景,这才是所谓的比特币本位。比特币本位不是说是比特币最至高无上的,但它是最基础,最稳定的。

币圈百态:Memecoin,川普币,AI

Flytofu:

去年我们聊的时候,比特币生态还方兴未艾。一年过去后,会不会感觉有点失望?

胡翌霖:

整个圈子需要乱世,当时以太坊一个很大的问题是,好像一个革命家刚占了一个水泊梁山,就开始想列土封王,马上搞长治久安那些东西,想搞环保。以太坊改POS就是最愚蠢的,好像觉得自己已经变成这个世界的领袖,开始考虑未来和环保。像比特币自己分叉,最后厮杀,大家都投票。最后没有领袖人物一槌定音,都是市场决定的。如果市场真的最后需要POS,那你就等市场最后分叉。但V神好像就是有种责任感,他这个人坏就坏在太好了,坏就坏在他是个明君,但明君还是君。这个圈子现在还处于陈胜吴广的时代,虽然大概有刘邦项羽出来了,但还在乱战,还没到说要考虑百年基业的事。真正百年基业的事也是靠市场最后厮杀出来,不是靠你现在拍脑门自上而下先决定好。看以太坊的那些动作就是觉得肯定不行,目前币圈的逻辑,或者说整个生态和玩法,并没有真正的成熟。它还需要乱世,比特币生态也是乱世的一部分。

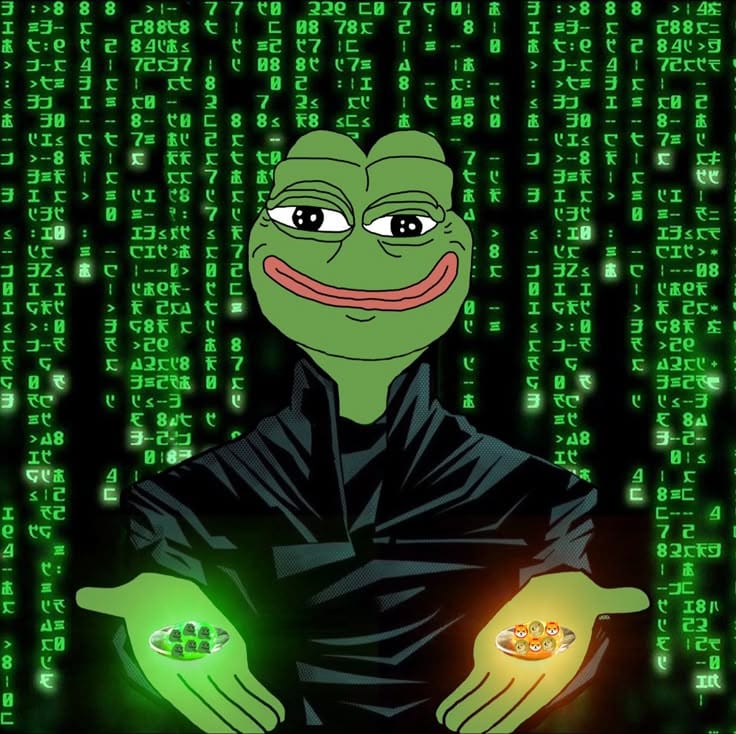

但必然性上讲,Solana确实更符合快进快出的市场热情。我最近其实比较维护Solana的生态,它的存在是合理的,我们要敬畏市场。虽然我觉得比特币生态好,赌错了还是要认,大家的需求和热情还是在这些东西上。Meme币某种意义上也有意义。

Flytofu:

您觉得Meme币的意义在哪里,它的正当性在哪里?

胡翌霖:

Meme币就是赛博游行。革命的整体状态是很混乱且残暴的,革命游行中,很多人都是非理性的状态,乱杀乱打一通或砸毁机器。整个近代历史上西方这种事尤其多。现代资本主义那些看起来很稳固的体制,比如民主制、海洋法系都已经趋于稳定,但回顾变革时期,可以看到是两部分力量在同时作用。

一部分是精英主义,包括卢梭,休谟,孟德斯鸠等等,他们有乌托邦构想和实操建议,也有实际的努力,是理想主义者和builder的角色。但还有一部分是大众的力量,是很非理性,暴动的。有一个新的概念出来了,于是暴动一下,甚至去打砸抢,其实也没有真正理解要追求什么,要怎么样,也没有什么长期主义的想法。这种力量和上层的精英主义力量共同作用才能够推翻旧世界。只有精英没有底层运动行不通,只有底层,没有精英对方向的指引,也行不通。即便不说要互相尊重,两种力量也要互相承认。

935:

这项技术本来应该是一个面向未来的工具,要反抗过去我们遭受的那些诸如被过分工具理性的、过分量化的、唯技术中心、唯科学中心的现代性特征,但是我们现在运用这项技术的底层哲学观却好像是回归现代性的,例如‘Code is law’, 将信用完全寄托于数学和代码。说所有人在购买比特币这件事上有完全平等的购买机会,我们怎么保证在未来,社会的权力系统不会渗透到购买比特币这件事上呢?权力和等级的系统会不会渗透进来改变协议?

胡翌霖:

现代性的问题在哪儿?把科技作为唯一的准则是有问题,不代表说科技是准确的就错了。科技的问题是太准确,以至于把其他不准确的价值抹掉,这是现代性的问题。但反思现代性不是说反科学,我们还是相信科技。我经常举拍照片的例子,我拍你一张照片,照片是准确的,能准确传达对你这个人的印象,但不能把这张照片当做你。照片是刻画你的媒介,你蕴含着比照片更丰富且更动态的信息。我们相信科技是准确的照片,但不能认为科技是唯一的认识。

在比特币中,我们需要信赖科技和数学,但最重要的还是人,是共同生活中默认的稳定性。开猪肉店的前提是相信大家会吃猪肉,你相信不会突然有一天全世界都不吃猪肉。这不是数学也不是科学,而是对人类社会的默认理解。比特币也有这样的“人”的机制在。比特币可不可以增加上限?或是可不可以被关掉?可以。只要大家一致约定,那就可以发生。我们说它稳定不是纯数学意义上的绝对稳定,这种稳定一方面源于数学,另一方面源于人对它的信仰,对未来社会的一种相对预期。

Flytofu:

您怎么理解川普发币的事情?

胡翌霖:

川普是真会玩,果然是老商人,一个老无赖也没啥顾忌了。对信仰自由主义的人来说也可以是一件好事。我们都信仰哈耶克说《货币的非国家化》,提倡私人和公司也能发币,市场经济本就应该这样,货币只是商品的一种,不应该被任何个人或机构垄断独占发币权。既然允许任何人发币,那这个人当然也可以是特朗普。这种示范效应告诉大家人人都可以发,回归这种自由主义。短期内会影响这个市场,所有人都来割韭菜,那么点韭菜割完了,市场确实也好不起来。但长期来看可以算自由主义的进步。用一种很贱的方式发币,对发币这件事祛魅,也算一种思想解放。

935:

但只有这些币真的被作为一种等价流通交易的货币,才算是符合哈耶克想象中,或类似“自由银行”时期的非国家货币吧?现在这些所谓的“币”更像一次性消费品。

胡翌霖:

流通有大有小,也分在什么范围内流通。类似现在的网红经济,一小撮人追着一个主播打榜,送平台上的token,即便排名很高也赚不到钱。货币也是商品的一种,有些商品流通范围长,有些很窄,有些三五天热闹就没了,有些三年五年。金本位和美元也不过热闹了三五十年。这种名人币,网红币,都是速朽的网红经济。

过去的想象是局限的。那时候货币和代币没那么多花里胡哨的用法。现在不再通过开银行的方式发币,做网红可以发币,咖啡店平时发的代金券,某种意义上不也是token吗?只是现在用区块链的方式来发,更加公开透明。它的流通性也更好,原本你只能回来喝咖啡,如果有市场可以随时交易,那就不是原来狭义的作为唯一的价值度量衡的货币,而是变成更广义的token。这是顺应时代潮流的。很多人觉得时代潮流本身就不对,很崩坏,但现在就是娱乐至死,互联网就是一个非理性的世界。

今天金融走下神坛,炒币的也和华尔街玩金融的没区别。这是一种去中心化、透明的金融,一切都可交易、可买卖。如果没法处置也不能从中得到分红,具体跟个人有什么关系?能金融化的东西才是真正属于你个人支配的东西。网红经济就是情绪经济,但情绪看不见、摸不着,找不到在哪,现在通过这种代币把情绪变得一种可交易的东西。

Flytofu:

Crypto 对 AI 的意义,以及 AI对crypto 的意义在哪里?

胡翌霖:

现在的AI是白左那种精英主义式的说法,说AI很危险不能公开。好像他们要自己小心翼翼地掌控它的价值观,让那个AI不要走错。但这是一厢情愿的,技术发展本来就很难被你控制。另一方面这也是自大的。凭什么你们这一小撮人的价值观能代表全人类的价值观?你们这一小撮人自己都摆不平,说要AI和人对齐,你们自己对齐了没有?既不可能也不应该。未来的模式一定是开放的,并且需要一种金融模式支持。AI烧钱同时也能赚钱,资金的流动本身需要管理。我们不反对有一种相对结构化的AI治理模式,还是要有一个小团体,小社区,或者是国家,社区,机构来训练属于我们的AI。当我们有权训练我们的AI,怎么融资,投资,从AI的效益中分红都很重要,不应该用过于全球化大资本导向的模式。不然卷到最后强者恒强,还是中心化的。

能对抗大机构的始终是去中心化,开源。但开源的问题在于赚不了钱,像Linux时代的开源社区,为爱发电赚不了多少钱但觉得没关系,有黑客精神驱动程序员去维护。但是AI不行,耗能投入很大,产出也很大,能带来很丰富的社会利益和价值,需要有去中心化的金融体系,去支持开源AI生态。区块链的开放合约体系可以形成相对独立的治理模式。

Flytofu:

这个场景已经接近科幻了。

胡翌霖:

更科幻的比如像AI智能体觉醒了,它们用什么货币?AI需要能源,创造出来的东西也需要交易,那它们用什么货币,难道受美联储的管辖吗?所以可能就是用加密货币,特别是比特币之类作为很基础的货币。

近一点的,还是如何建立AI训练的多样性。实际上左派右派都支持世界需要多样性,反全球化,反普世主义和回到多元是一种趋势。互联网时代的问题,是怎样在一个信息过于流通和自由的一个环境当中维持多元化。麦克卢汉在70年代预言电子时代的时候地球会变成一个村子,在他看来是很可怕的概念,这么多人涌到一个村子里会非常的拥挤,嘈杂,混乱,人与人之间的界限就消失了。原本的界限是天然存在的,维护着文化的多样性。在互联网世界,这个地域消失了。工业化和城市化使得大城市看起来都一样,地域特色越来越淡化了,家乡的方言也都慢慢的淡忘。推平一切的普世主义是不对的,我们需要复辟回到一种多元主义的世界。但另一方面多元化的世界很难固定,所以西方白左走向了用肤色来固定多元化的道路。地域,文化,民族的界限都冲破了,最后只能变成肤色的界限。毕竟你还不能够随便染色,于是变成强调肤色,强调性向,以此来见不同。但这个方法是很狭隘的,把人像动物一样来区分。

根本上还是要回到小型共同体如何共同生活的道路上。在大市场里,我们需要有自留地,而且边界必须是要有隔阂的。货币和经济体系也是一种相对的隔阂。今天我们需要有一些隔阂,使一个小共同体能够维持它的独立性。在互联网时代,民族国家的叙事过时了,取而代之的肯定是一种带着新型想象的共同体叙事,它的边界手段可能就是区块链。一开始我也反感,每次搞一个DAO搞一个群体就要发一个币,但某种意义上确实是要发个币以后才能建立起缓冲,让你有自决权,在自我内部有一个小生态。Web2时代的互联网是完全扁平化,没有边界的生态,我们通过这种方式,回归到一种相对有边界的生态中。

技术史上有很多例子,如果一个东西流通太快,它和其他近似品就会互相取代。比如古罗马发明玻璃,喝水吃饭都用玻璃做,而中国主要用陶器和瓷器。一开始这两个文化相对隔阂,没有迅速打通。打通后发现玻璃可以被瓷器取代,开始用瓷杯瓷碗,玻璃就用不上了。如果从最开始两个世界接触太过紧密,可能因为瓷器太发达,玻璃还没什么用武之地就失传了。有相对隔阂,不同地方可以各自发展技术路线,不同的技术路线的发展到一定的程度后再汇合起来,才是多样性。如果一开始就汇合,那可能整个玻璃的科技树都没机会点出来,望远镜和显微镜就全都没了。反过来如果玻璃把瓷器吞并,那很多美好的文化艺术品也都没了。AI的发展也是这样。如果用生产力至上主义来理解AI,就会陷入到强者恒强的马太效应,AI的发展也都向效率趋同。但如果用社区文化来选择AI,根据每个社区不同的偏好去训练各自的AI,可能会就好得多。

Flytoufu:

您著述的《技术哲学导论》中写道,“我们不能指望以个人之力去控制总体技术的发展趋势。但是个人一直面对个别技术时,却始终是有产生影响的余地。” 从个体来说,我们每个微弱的个体怎么去影响 crypto 这个技术前进的方向?

胡翌霖:

囤币就是最直接的影响,你囤什么币就是支持什么币,我囤的比特币,就是支持比特币,囤美金就是支持美金,要和你的理想一致。第二就是试用新技术,体验插件钱包,NFT,体验区块链构建出来的新的社会组织方式,包括做数字游民。所有的事情都蕴含着你的政治观念,程序员开发一个小的具体的技术功能,也蕴含着你的政治观念。现代社会造成一种麻木性,每个人不再关注做的事情的影响是什么,只服从上级的命令,完成份内的职责,甚至生产绞死自己的绳子。所以我们要跳出这种现代性,首先就是自我觉醒,去反思每一件事的理想和观念,做这件事情最后是为了什么?提供了什么?为谁做了贡献,可能给社会带来什么样的影响?每个人都值得去思考,这才是自由。

Flytoufu:

这本书里同时也说,“人类的自由不仅体现在可以在米饭还是面条之间选择,而是在于随时能够超拔出来的反省能力。” 这段话非常让我鼓舞。

Uncommons

Reporter: Flytofu&935

Translator: 935

Edit:0614

文中图片来源均已标示

Who we are 👇

Uncommons

区块链世界内一隅公共空间,一群公共物品建设者,在此碰撞加密人文思想。其前身为 GreenPill 中文社区。

Twitter: x.com/Un__commons

Newsletter: blog.uncommons.cc/

Join us: t.me/theuncommons

Discussion