加密飞行 Vol.10 | 在历史转型中思考技术与共有资源:米歇尔·鲍文斯

“他为何拒绝中本聪给的比特币?”

"Crypto Flight" is a series of interviews by Uncommons, focusing on pioneers active in the Ethereum and crypto world. It documents the reality of the crypto space and produces diverse perspectives, using conversation and everyday language as methods to distill distant and far-off truths. Inspired by Antoine de Saint-Exupéry's Vol de Nuit (Night Flight), it symbolizes the challenge and exploratory spirit of cypherpunks and crypto citizens as they venture to the ends of the world.

米歇尔的人生故事

Michel’s life story

与中本聪的邮件往来

Correspondence with Satoshi Nakamoto

危险的技术:超越性的投射

Dangerous technologies: projections of transcendence

真实世界的技术构造

The technical construction of the real world

外部性危机:资本主义的狡计

Externality Crisis: The Cunning of Capitalism

失衡社会的重建

Rebuilding an unbalanced society

系统的扩展性:创造剩余价值

System scalability: creating surplus value

💡Reporter's note/访者记

我们在清迈遇到了Michel Bauwens。作为P2P Foundation的创始人,Michel在00年代中期开始广泛研究数字与网络技术能够带来的社会变革潜力,并将其置于生产方式转型的宏观历史哲学背景中。在比特币发布的最早期,中本聪就曾在P2P Foundation的网站里发表详尽地介绍比特币,认为加密货币代表着一种新的P2P技术。而Michel本人对于加密技术的观察和思考也持续至今。

Michel来自一个特别的年代:冷战持续,太空竞赛,嬉皮士和反文化达到高潮,反殖民斗争和新艺术浪潮相继兴起,性别和平等运动也迅速萌芽。这些事物都成为了技术革命的前情提要。它们在Michel身上刻下烙印,共同构成了一个理想主义者,基督徒, 马克思主义者的混合体。 他会略带严苛古板地表示“我认为我们甚至还不是人类,更不应该提后人类”,但也展示了如何坚持在技术与社会改变的浪潮中,思考人何以为人。

About

Michel Bauwens

P2P领域的理论家

科技、文化和商业创新的作家和会议发言人

P2P基金会创始人

Theorist in the emerging field of peer-to-peer (P2P)

Writer and conference speaker of technology, culture and business innovation

Founder of P2P Foundation

935

心在20世纪,身在21世纪,思绪在22世纪的加密运动与技术哲学研究者。

Mind in the 20th century, body in the 21st century, mind in the 22nd century crypto movement and philosophy of technology researcher.

7k

技术与媒介研究者。关注货币史与加密货币行业,密码朋克文化。

Technology and media researcher. Focuses on monetary history and the cryptocurrency industry, cypherpunk culture.

米歇尔的人生故事

935:

我们知道你是60,70年代人,站在当下回望那个年代,有许多现在的影响正是从那个时候开始的,例如《全球概览》也是那个时代的产物。你和以Stewart Brand为首的全球概览网络有过接触吗?哪些早年的经历让你开始关注信息技术可能带来的社会变革,并创立P2P Foundation和P2P Wiki呢?

米歇尔:

我和他们是同一代人。我订阅过《全球概览》之类的杂志,也曾经见过斯图尔特·布兰德和霍华德·莱茵戈德(Howard Rheingold)。

我是一个工人阶级的孩子。我母亲几乎是文盲——人们已经忘记了,60年代的欧洲仍然有很多穷人。我小时候并不快乐,我在18个月大的时候就被从父母身边带走了。我患有哮喘性支气管炎,被送进了疗养院。我记得吃下自己的呕吐物,还被关在玻璃笼子里……所以我是一个有点创伤的孩子。我最初的应对方式是成为一个马克思主义者。我十岁时就支持越共,也已经在看新闻和其他信息,成熟得比较早。

经过七年的激进活动,我觉得这行不通,世界并没有朝着那个方向发展。80年代实际上是反革命的,里根、撒切尔……我想如果我不快乐,不能改变世界,那么唯一的解决办法就是改变自己。于是我开始了治愈之旅。20多岁时,我住在一个性公社(sex commune)里,受到威廉·赖希(Wilhelm Reich)的《性革命(The Sexual Revolution)》的影响,他是个有趣的人。我们认为人们不快乐是因为压抑了自己的性欲。我参加了所有在加州盛行的东西,比如重生疗法(rebirthing)、研讨会(seminars)、原始尖叫疗法(primal scream)。然后我去了东方,做了很多冥想之类的事情。最后我遇到了奥修(Osho),他是印度人,Netflix上非常棒的纪录片《狂野国度(wild wild Country)》就是关于这一运动的崩溃,而崩溃前一年我就在那里。然后我又回到了西方,学习了炼金术。我当过圣殿骑士(Templar)、玫瑰十字会会员(Rosicrucian)、共济会会员(mason),尝试了不同的东西。

到了35岁,我冷静下来。我想现在自己必须要有创造力——我有所有这些工具,我不再认为自己比其他人更糟糕。于是我开始了自己的互联网时期。在1990年到1993年之间,我确实是比利时最早意识到互联网将改变一切的人之一。那时出现了Gopher、FTP……这些东西现在都隐藏在网页后面。但我对互联网最深的理解是——我现在仍然认为这将改变一切——它让人类大脑在国家和市场控制之外实时连接,我们从未有过这样的东西。所以我的想法是(实现)这种无限范围的协作。

我在90年代创办了两家初创公司。第一家非常成功。我卖掉了它并拥有了一栋大房子。第二家在2000年倒闭了,我因此有些崩溃(burnout)。创业意味着你必须非常努力地工作,而且冒很大的风险。最终,我成为了一家大型电信公司的战略经理。接着我看到太多的腐败,我必须在会计上作弊,加零……实际上,大资本主义企业的会计并不比苏联的会计更值得信赖。一切都在变得更糟,比如更多的污染……特别是在那个企业环境下,每个人都离婚了,有很多人吸食可卡因。我是唯一一个不吸毒的人,我所有的同事都去做嫖娼之类的事情。我在那里感觉不适。

那时我开始思考,我是否应该回到马克思主义?于是我读了安东尼奥·内格里(Antonio Negri)的《帝国(Empire)》。回到后现代主义,我开始阅读福柯。在95年之后,我看到网络的形式出现:反全球化运动,萨帕塔主义者(Zapatistas)——他们就像一支小型土著军队。他们本可以在一个月内被墨西哥军队消灭,但墨西哥做不到,因为他们有全球的团结机制,所以(消灭他们的)声誉成本太高了。在95年之后,你可以看到网络的形式变得非常高效,开源和开放设计。我想这就是我必须做的。所以我进行了两年的学术假期(sabbatical),2000-2002年,我在研究人类历史上的过渡时期。这就是我提出“种子形式”理论的时候。我在这里看到了属于我的理论,我觉得必须跟踪各种种子形式,看看这条路将走向何方。

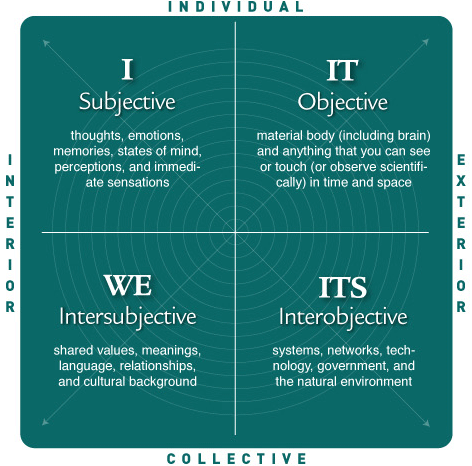

与马克思主义不同的是,(在马克思主义中),你要夺取权力并改变一切。但社会的变化是因为在很长一段时间内,人们正在重新发明社会逻辑——只有当它们足够强大时,才会有一场革命,而不是在此之前。革命可以采取许多不同的形式。实际上,只有当系统如此僵化,以至于需要一场革命来改变它时,革命才是必要的。你可以通过许多不同的方式改变。历史里俄国和法国革命是例外,它们不是常态,但马克思把它们当作常态。我深受肯·威尔伯(Ken Wilber)和整合理论(Integrative Theory)的影响,这是一种历史唯物主义和历史唯心主义的混合体——我们不能真正说什么是主要的,于是把所有东西都拿来,主观的,客观的,个体的,集体的......所以如果你想改变,你必须在所有四个象限中设计改变,因为只做一件事是不会起作用的。

我休了两年假,又花了两年时间研究泰国历史和泰国文化研究。在2005年,我创办了自己的维基以及随后的博客,人们开始邀请我去各种活动,逐渐一切都很顺利。直到2018年我被Cancel了。失去一切,这对我来说很难。我以前和十个人一起工作,被邀请参加文化节和其他活动,但之后我失去了所有的资金,并被列入了黑名单。但我没有因此沮丧,我利用这些时间更深入地研究社会转型,开始阅读所有宏观历史学家,直到去年我才回到公众视野。当然我不想重新开始,管理组织很累,特别是以点对点的形式。如何让人们朝着同一个方向前进,这是一个非常困难的问题。我把这个难题留给你们,年轻人。

与中本聪的邮件往来

7k:

你能谈谈你与中本聪的互动吗?

米歇尔:

我们的互动并不算多,中本聪给我写过几封邮件,其中一封是解释他为什么在我们的网站上发布白皮书,并提议给我一些比特币。遗憾的是,我没有回应那个提议。后来,当那个日本人(疑似中本聪)被曝光时,他又给我写了一封邮件,说“我不是那个人”。第三次他说会再联系我,但他没有。不过我大概是第一个在推特上提到比特币的人。

我对比特币的能源消耗等问题并不乐观,但我兴奋的是,它是第一个全球可扩展的、社会主权的货币——既不是由公司创建的,也不是由国家创建的。这也是我们第一次拥有一个通用账本,从封闭的会计系统转向了开放的会计生态系统,可以在其中嵌入热力学流动和贡献流动。现在我们可以“curren-sees”(“看见”货币)。我认为这是一个后资本主义的发明。这并不意味着反资本主义,而是意味着超越并包含。它意味着给资本主义一个位置,但将其嵌入到具有更高复杂性并可以约束它的东西中。我认为这是正确的方式。我们已经反资本主义200年了,我认为不算很成功。

7k:

但也有研究认为比特币更多是与资本主义合作,仅仅是提供了另一种投资方式。

米歇尔:

我认为可以两者兼得。类比历史:在罗马帝国末期,罗马虽然衰落了,但它仍然作为一个政治体系存在。日耳曼军阀只是负责管理的军事占领者。所以,如果你是罗马精英的一部分,你不能再参军,只能把孩子送到教会。因此教会在某种程度上就是国家。因此,罗马精英资助基督教会是非常有意义的。他们资助修道院,因为修道院使用拉丁语。你的儿子和女儿可以成为修道院院长,你可以在那里退休。

在某种程度上,我看到比特币和区块链也发生了类似的事情:拥有资本的人看到了不好的迹象,正在寻找出路。所以(区块链)是一种退出策略,也是民族国家之间的套利。很重要的一点是它已经被民主化了,不仅仅是自1980年代以来就已经存在的跨国金融资本。编码阶层也是精英,他们受过高等教育,通常收入丰厚,可以通过开源和社区进行劳动协调。因此你可以为自己的共有资源提供资金。

但这里缺少的,是与生产现实的联系。我认为这必须改变。我的梦想是将Web3的力量(为资本创造扩展能力)与地方韧性的力量结合起来。这是我试图推动的“世界本地性(cosmo-logical)”逻辑。一些人不了解Web3,甚至可能不喜欢它。另一些人则只是投机者,试图在世界熊熊燃烧的时候过上好日子。但我认为两边有足够的好人的聪明人可以联系起来。

唯一扩大共有资源力量的方式就是如此。我们需要有生产力的机构来为不同本地市民提供共有资源。在今天,作为一个公民和网络的一部分,你是生产性的。而在旧观念中,公民职责是你工作之余的事情——它是非营利的、非政府的,像是衍生的。而我们认为,现在每个人可以通过参与这些生产性网络而成为公民。在商品劳动中,你只提供劳动力,它没有意义。如果你幸运的话,它可能有意义,比如把它卖给合适的项目——但大概只有五分之一的人能做到。而在贡献经济中,你可以自由地将你的技能和激情结合起来。所以你是一个完整的人。

另外,新的组织形式是与共有资源结合的有组织网络。这就是我们正在创造的。我们正在创建一个元容器,它可以超越并包含市场、公共权威、志愿工作和无许可贡献,形成更高层次的协调。但为了成为下一个重要事物,我们需要权力。这意味着我们需要财产。我们需要开始购买东西。我们需要购买土地、住房、合作社、社区土地信托。我们应该在跨地区范围内购买东西。你还可以进行套利,如果一个地方出现问题,你可以将力量引导到那里。这就是我认为如果你是进步派,你必须变得更务实的地方。Web3一直在想象世界,但你也必须思考,如何到达那里。这不仅仅是完成一些事情,因为你也会有敌人。

危险的技术:超越性的投射

7k:

很多人说当今与互联网早期历史有相似之处。在你最近写的文章中,你将“Pop-up city”描述为“Civium”。你如何看待当前互联网运动趋势与之前的相似之处?

米歇尔:

某种程度上现在更好。第一代人非常理想主义,而现在人们更加愤世嫉俗和谨慎。他们试图重新抓住早期互联网失去的机会,但更加小心并加入了更多的保护机制。

作为一个老左派,我个人对自由主义,尤其是“无政府资本主义”(Anarcho-capitalist libertarianism)感到难以接受。因为那主要是80年代的思想。但很多Web3的人相信这一点。这实际上是另一种“市场能解决一切”的迭代。而我完全不相信这一点。市场不能解决一切,只在特定事情上是高效的。

左翼和右翼无政府主义的共同点是否认“社会”的存在。他们认为只存在人与人之间的关系,也许也认可人们会达成协议,但不认为存在着“社会”。我认为这不对,社会先于个人存在。他们只是把“社会”这个概念推开,而没有意识到自己的思维方式在多大程度上被所处的社会决定。但我认为社会需要被组织起来,这就是文明的意义:文明是关于如何组织集体生活的基本决策。人们需要被教育:你的大脑是文化的产物,不是因为你是一个自由个体,它就可以凭空而来。当然,你可以走向集体主义,也可以走向个人主义,但挑战在于找到正确的平衡。在某种程度上,我们现在正在尝试为当今的人们找到适合的社区形式。找到正确的方式并不总是容易的。

7k:

你的大部分研究都是基于互联网,区块链和其他技术的兴起和发明,这些技术可以引导我们走向前面所讨论的那些场景吗?

Michel:

关于技术创新如何造福于我们,主要有两种情况。从根本上来说,世界是通过物质和能量来组织的,而我们管理这些组织的方式是信息技术。在没有文字的社会,比如狩猎采集社会,知识的传递是有限的。学习主要是通过父母对子女的直接传授,比如父亲教儿子,母亲教女儿。这使得社会结构保持相对静态,并与环境保持平衡,虽然通常仍然是游牧式的。一旦我们有了文字,就可以将高阶的技术知识传递给下一代。当社会遭遇危机时,可能会退回到一个更低的复杂度水平,或者也可以向更高的复杂度迈进。例如,一个“倒退”的例子是罗马帝国的衰落,一切回归农村,城市消失,道路不再维护,进入封建时代。虽然这并非全然糟糕,但技术水平确实大幅下降。而在15世纪后,欧洲也经历了类似的危机——宗教改革,战乱导致三分之一的人口死亡。但之后,我们走向了资本主义民族国家的方向,社会复杂度反而提高了,而这与印刷术的出现有关。

因此我认为互联网很重要。它能促成大规模的P2P信息传递和自组织,使得公共资源共享(commoning)和馈赠(gifting)可以规模化地发生。如果我们想要维持现代技术所带来的好处,比如更长的寿命、各种疾病的治疗,或者相比70年前的人们更好地面对和掌控痛苦,我们需要互联网,但我们不必以现在的方式使用它。现在资本主义使用技术的方式是通过消费我们的低级驱动力来赚钱。网上到处充斥着抖音、Instagram等娱乐内容,让我们沉溺于无关紧要的事物中。

935:

你提到我们不一定要用目前的方式去使用互联网,更好地使用这些数字技术的方式是什么呢?

Michel:

首先,我们不一定非得按照主流社会的方式来使用技术。例如,宗教社区如布鲁德霍夫(Bruderhof,又称Hutterites,胡特尔派)采取了不同的方式来处理技术。他们限制个人使用互联网,而是集中在图书馆共享使用。他们的衣物通过“衣物图书馆”共享,而不是个人拥有。我并不是在绝对地提倡这种生活方式,但他们的做法说明了有很多除了现代社会默认的方式外使用技术的方法。

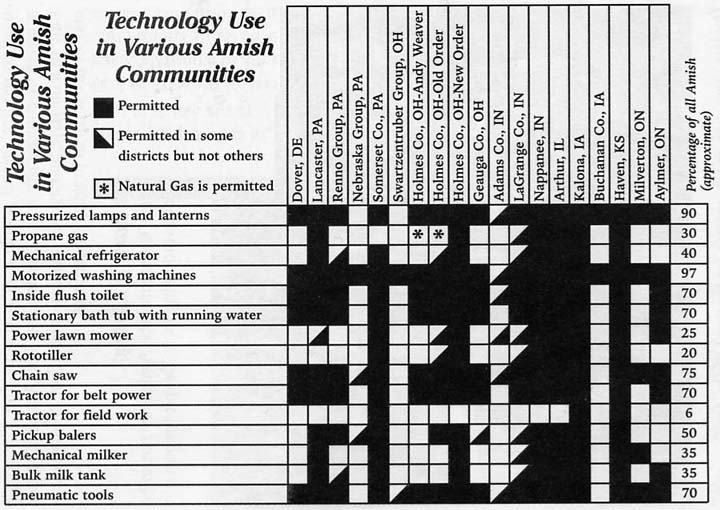

我们总认为技术是一种必须服从的自然力量。但事实并非如此。 历史上,许多文明都曾主动选择拒绝某些技术。例如阿米什人,他们至今仍维持17世纪的技术水平。我们可以有意识地塑造技术,而不是让技术主导我们的生活。

我们要小心许多技术的使用背后都有无意识的价值观,有各种各样的思想融入到技术中去了。我认为技术研发和设计的背后可以区分为“价值驱动设计”(Value driven design)或”价值敏感设计” (Value sensitive design)。我在90年代末拍过一部关于超人类主义的纪录片,叫做《技术的形而上学与人类的终结》(TechnoCalyps:the Metaphysics of Technology and the End of Man)。当时我的结论是,超人类主义是一种无意识的宗教。16世纪时,欧洲的精英们停止了信仰,开始世俗化。但基本上,他们所做的就是将以前人们认为“超越性”的东西都坍缩到现实里。

我遇到过一个人,理查德·汤普森,他做过一张地图,叫做“瑜伽的64种力量”,人们相信可以通过瑜伽获得这些力量。而技术做的事情与此相同——技术实际上是在物质现实中实现人类在精神现实中试图实现的一切。但他们并没有意识到这一点。这是危险的。因此,他们有这些非常深刻的宗教驱动力。无所不知、无所不能,所有神性的特质现在实际上都投射到了技术上。这使得它变得非常危险。所以我个人完全反对超人类主义。我认为我们甚至还不是人类,我不认为我们应该成为后人类或超人类。

真实世界的技术构造

米歇尔:我们可以从现有的问题出发去思考我们想要技术做什么。比如,我认为我们目前正在面临一个整体性抗风险能力的问题。这个问题在未来可能会变得非常糟糕,尤其是供应链的中断。比如,如果中美爆发一场大战,供应链断裂可能会导致十亿人死亡。因为我们的食物不再是本地生产的,而是极度依赖全球体系的顺畅运转。一旦这个体系失灵,你无法在一天之内说“哦,我们现在就开始本地种植”。 这需要几十年的时间来调整。更不用说现在我们还面临干旱、洪水等问题。

所以从某种意义上来说,我们必须从效率思维(efficiency thinking)转向韧性思维(resilience thinking)。有一个叫伯努利(Bernoulli)的比利时人,他写过一篇关于这个问题的文章。文章里用数学来计算效率 (efficiency)和韧性 (resilience)之间的关系。在最初,效率提高时,韧性也会随之增加。但一旦效率超过某个临界点,韧性反而会下降。

在自然界中,自然界的冗余程度是极度丰富的,总是会有溢出。例如,一百万个精子才能孕育一个生命。而在新自由主义的供应链体系中,一切都被精简到极致,没有任何冗余或储备。虽然这样的效率非常高,但只要出现一点点小问题,比如一粒沙子进入系统,整个系统就可能崩溃。因此,好的技术必须帮助我们转向韧性型的系统。

此外,人口问题也是首要任务。有一本书,我还没读过,但它提出了一个有趣的想法——《半个地球社会主义》(Half-Earth Socialism)。从2050年开始,人类人口将出现指数级下降。起初人口减少可能较慢,但随后会加速。到那时,一个年轻人可能要抚养八个老年人。你可以想象未来这种人口减少和老龄化现象会多么强烈。只看现在,年轻一代几乎已经拒绝生育,生育率在过去十年里下降了20%。这本书的想法是将人类重新集中在某些区域,把另一半地球归还给自然。我不知道这是否可行,但这是一种值得考察的方式。因为未来我们可能不再需要那么多资源。

还有灵性的问题。我过去常常思考灵性,我们应该拥有什么样的灵性?我们会回归某种新形式的宗教吗?我不确定,但有一点是肯定的,我们必须重新教育人们如何与生命共存。比如,我们是否在破坏地球再生生命的能力?我认为下一阶段的文明必须学会敬畏生命,学会再生、保护、留存、重塑自然。这些都是我们需要思考的方向。

在我们使用技术的过程中,会发现科技正在使我们变得异化,使人与世界的联系变得过度中介化(Hyper-mediating)。当然我们可能会走向另一个极端。历史就是这样,大起大落,剧烈分叉,并不像我们过去认为的那样是线性进步的。例如,当基督教在罗马帝国后期掌权后,它完全倾向于禁欲主义,对技术不感兴趣,而是追求与神圣理念一致的生活。我认为中国历史上也发生过类似的事情,比如佛教和道教在某些时期影响社会,使人们完全转向另一种生活方式。当然,这种极端也会带来新的问题。

所以,最好的方式是整合不同的思维,开始以“平衡”的方式思考。我不知道是否能成功,但我认为应该朝这个方向努力,并重新思考如何教育我们的孩子。我个人的想法是,孩子应该先学习农业,了解生命,学会种植和照顾动物。然后再学习工业和手工艺,掌握制造的能力。最后才进入思考的阶段。现在的教育不是这样运作的,如果你把一个孩子送进学校,她/他可能再也不想当农民了。一切都被抽象化,这种教育方式塑造出一种畸形的人才结构。在过去,当精英只占总人口的20%时,这种教育方式可能还行,因为社会只需要培养少量的知识分子。但当这种方式扩展到所有人时,它就成了一个真正的问题。因此,我们不应该把互联网仅仅视为延续当前模式的工具,而应该像阿米什人(Amish)那样去思考问题。阿米什人在美国宾夕法尼亚州的兰开斯特县仍然过着17世纪的生活,不使用电力,依旧依赖马车。但他们的农业生产率却是全美最高的,依靠传统技术,他们的人均粮食产量甚至超过了农业企业。这值得我们深思。

935:

你如何看待现代化?你认为它可能是一个陷阱吗?在我看来,现代化通常是一个西方叙事的产物,它宣称所有文化都必然要从“原始”阶段进化到现代化阶段。但文化真的有一个普遍的进化路径吗?

Michel:

你知道瓦勒斯坦(Wallerstein)的世界体系分析吗?他提出了核心国家和边缘国家的概念。这个理论的重要观点是:全球体系决定了地方的发展。在本地能做什么取决于你所处的全球体系,因此你是被环境约束的,无法完全自由地选择任何路径。

另一可以参考的是“多层次选择理论”(Multilevel Selection Theory),人类的进化是集体性的,而非单独个体的进化。在一个弱势群体中的强者,生存机会比一个强势群体中的弱者更小。我们一直在部落、群体、国家之间竞争。这也意味着,个体或群体的自由受到限制。

如果一个体系拥有更强的武器、更优越的组织形式、更有效的资源动员方式,它就会战胜对手。从历史来看,赢家的模式最终会成为主导。例如,埃及和美索不达米亚其实一直是一个体系。如果埃及变得更强,而美索不达米亚未能跟上,那埃及就会入侵美索不达米亚,反之亦然。因此,一旦你进入一个体系,就必须共同演化(co-evolve)。

935:

但这是否会导致病态的发展?你被迫进化和追随,即便这种“进化”可能并不是最优的。在中文中,我们用“内卷”来形容这种现象。在国家之间,这种情况是否也会发生?

Michel:这种现象在国家之间尤为明显。我正在读一本书,叫《阿喀琉斯之盾》(The Shield of Achilles),它讲述了16世纪以来欧洲国家的发展历史。作者分析了土邦国家(Princely States)、君主国家(Kingsley States)、民族国家(Nations States),最后是市场国家(Market States)。

比如,拿破仑登上历史舞台后,他是第一个让整个法国人民都能持枪的领导者。因此,他能带着100万大军上战场。而当时的英国保守派国王手里只有30万军队,所以拿破仑凭借人数优势不断取胜。这时,英国就没有选择了。为了不被拿破仑征服,英国必须思考:“我们该怎么办?”他们最终得出的结论是:“我们也必须要有100万大军。”

当一个国家比其他国家更强时,它就会成为主导,而其他国家不得不进行模仿,直到达到同一水平。然后,新的领先者会再次出现。这导致所有国家都几乎“被迫”进化,即便这种进化并不一定是好的。但不这么做,就会被淘汰。因此,这是一种极强的驱动力。

如今的问题是,我们如何才能摆脱这种竞争模式?如果放任这种模式发展下去,可能会导致类似核武竞赛的负面后果,最终情况只会越来越糟。通常,每隔一百年就会爆发一场霸权战争:16世纪葡萄牙崛起,随后是荷兰,接着英国两次登上舞台,然后是美国。每一次霸权更迭,都伴随着战争。

二战后,美国成为霸权国,英国则被边缘化。现在,有人认为中国可能成为下一个霸权国家,而这通常意味着战争的爆发。“修昔底德陷阱”(Thucydides Trap)描述的正是这种情况——现有霸权国不愿放弃权力,因此会被迫发动战争,就像雅典与斯巴达的冲突最终导致双方衰落,被马其顿取而代之。

问题在于,我们如何构建一个无需霸权战争的新世界体系?我们从未做到过。这是最悲观的现实。历史上,世界体系的重大改革往往是在战争之后发生的,因为战争的代价太过惨重,人们才会痛定思痛进行变革。但四代人之后,人们就会忘记当初为何做出这些改革。

外部性危机:资本主义的狡计

7k:

您认为数字技术有可能帮助我们解决外部性问题吗?我对“技术总是有帮助”这一观点仍有所保留。例如,我们不可能依赖一台超级计算机来衡量和计算所有形式的贡献。数字技术究竟如何提升我们完善现有方法论的能力?

Michel:

这基本上是我们目前在加密和软件社区中正在做的事情。大约5到10年前,我参与了一项名为 P2P Value 的研究,该研究聚焦于加密技术兴起之前的300个点对点生产(peer production)社区。这些社区的运作原则是开放式设计、共享知识和自由软件。在当时,其中75%的社区已经开发了贡献型工作(contributory work)解决方案,即总会有人去完成对整个网络至关重要但可能被市场低估的任务。这个概念后来演变成加密世界中所称的“公共物品”(public goods)。在许多情况下,加密技术正在提供公共物品,并且在点对点生产网络(post peer production networks)中解决了集体行动(collective action)的问题。

然而,我需要指出的是,目前加密技术所提供的公共物品,只有在某些程度上才算得上是“公有”(commons)。我并不认为比特币一定比资本主义更好。12 个人就掌握了约 70% 的比特币,归根结底,它依然是少数富人拥有大部分商品权力的体系。

但我认为,更重要的是要看趋势与走向。我相信加密技术正在朝着正确的方向前进。假设你是一个左翼人士,相信人类本性是善良的,是无能的机构压迫使得人无法成为理想中的好人——我已经不再相信这一种观点。我认为人性更复杂,人们既有善良的本能,也有自利的本能。关键在于如何找到方法来抑制人类更具破坏性的倾向。

比特币之所以取得成功,部分原因就在于它考虑到了人类的“群居性”(gregariousness)——即包括自私在内的社会本能。过去95% 的互补货币(complementary currencies)都失败了,因为它们只寄希望于人类的理想化善良。然而,一个成功的系统需要把这些“动物精神”(animal spirits)——即人的自利行为——引导到更高的伦理目标之中。

本质上,这正是所谓‘文明’一直以来的目标——通过社会规范与训练来塑造人性。比如,战士需要接受军事纪律训练,否则他们也会凭本能去掠夺、施暴。同理,加密技术在某种程度上平衡了人类本性,并构建了一个为更广泛社会目标服务的体系,我认为这就是正确的方向。

935:

很长一段时间以来,我常常觉得21世纪在精神和文化上相比20世纪有所倒退。尽管上个世纪经历了两次世界大战,但那同时也是一个各类科学发现、文艺思潮百花齐放的时代。就算是在娱乐领域——例如电影、电视剧、音乐和游戏——有质量和有诚意的作品比例似乎比现在更高;甚至就连过去的政客们,都好像比现在更有能力。这些现象让我觉得,无论是在中国还是西方,在上个世纪,真正的思想家、哲学家、科学家、艺术家和领袖都更加杰出和普遍。或许有失公允,但我仍需要问:为何在经济空前繁荣、科技高速发展的二十一世纪,我们却在精神和文化上停滞不前,进入到大家认为的‘文化荒漠’、‘垃圾时间’呢?

我读过您的几篇文章,您提到了货币系统以及资本主义体系的缺陷。您能详细谈谈这个问题吗?

Michel:

货币作为调整市场信号的单一性及其导致的商业化趋势,正是你所说的文化停滞的原因之一。当下的资本主义将市场凌驾于一切之上。尽管过去一直有不同的统治阶级掌权,市场始终被控制在一定范围内。如果回顾历史,每一个资本主义之前的文明的首要任务,都是确保市场不会吞噬一切。直到16世纪之前,每个文明都是如此。市场可以存在,可以繁荣,但必须嵌套于更高层级的价值体系之中。

但从16世纪开始市场走向主导地位,这种转变的后果很严重。如今这种主导趋势已经发展到了极端,你前面所指出的那些现象都是非常严峻的问题。在西方,整个社会在系统性地利用人类的低级欲望,比如贪婪和享乐主义。这种体制正在使我们变得愚蠢,因为如果你想卖出某样东西,最有效的方法就是迎合人类最普遍的需求,例如暴力与性。因此,现代电视节目、媒体内容的编排,往往不是为了激发人的高级需求,而是迎合其低级欲望。这与前资本主义文明形成了鲜明对比。在前资本主义社会中,人们要学习美德,培养自我约束与责任感。但如今我们不再学习这些了。

935:

似乎一旦进入这种市场主导的生产模式,我们就会掉入单一动机的陷阱:被利润最大化和效率驱动所支配。这种单一生产动机支配的后果似乎不可避免地会边缘化那些不可被市场化的、但同样重要的价值和美德。从本质上来说,为什么市场化必然导致这样的倾向呢?

Michel:

如果我们思考一下当前系统是如何创造和衡量价值的,就会发现问题所在。当前价值体系的一个关键问题是,我们的价值完全来自于稀缺性。因此,一切都变成了商品,必须存在供需之间的张力。由于稀缺商品能够创造利润,系统就会倾向于榨干能够制造稀缺商品的生产要素。这是我们当前的价值观下唯一能够创造价值的方式。

16世纪之前的欧洲经济主要是“重劳经济”(Toil Economy),土地是主要的价值来源。农民靠着土地艰苦劳作,将部分剩余产品交给领主,领主因此变得富有。到了18世纪工业经济兴起,我们开始将劳动视为价值的来源。但请注意,这里的劳动并不是指创造性的劳动,而是作为商品的劳动。正如马克思所说,这是抽象的劳动力输出,而不是具体的工艺技能,而是可以市场化的劳动。

资本主义是一个系统性消除外部性(Externality)的过程。它通过从劳动和自然中榨干资源,将它们商品化并以更高的价格出售,从而创造财富。剩下的其他一切外部性都被视为成本。

935:

有什么办法可以来弥补被忽视的外部性吗?

Michel:

过去国家被赋予了管理公共事务的职责,通常来说会由国家介入负责被市场忽略的Externality,并通过税收来弥补其中的成本。但如今通过民族国家介入应对Externality的方式正在失效,原因之一是民族国家的认同感在削弱。

自由主义者们认为,如果每个人都从自身利益出发行事,市场就会自然地使所有人变得更加富裕。但历史已经证明这并非必然。每当有国家尝试让人民单纯为资本利益去战斗,这种尝试都会失败。例如,17世纪的荷兰共和国本质上是商人共和国,他们曾经废除了工会制度。但当战争来临时,工人们并不愿意为商人而战,他们不再自愿保卫荷兰,最终导致了荷兰共和国的衰落。因此,在资本主义体系下,民族国家成为了一种新的社区形式,它能够动员人民进行防御,作为交换也必须给予人民某种回报。

如今这种民族认同正在被削弱,许多年轻人甚至完全不相信民族国家的概念。我不清楚中国的情况如何,但在西方,愿意为国家牺牲生命的人已经变得极少了。

935:

我理解政府在市场发展中通常扮演的监管角色,例如,凯恩斯学派希望政府能指导市场发展并解决被忽视的Externality。从你前面的话来看,目前西方的情况似乎并非如此。你认为我们应该重新唤醒人们对国家这一更高级集体身份的认同,以此摆脱市场的主导地位?

在中国,强调国家的象征意义通常被视为走向极权主义的危险倾向,它可能在一定程度上遏制市场,但也会摇摆到另一个可怕的极端。

Michel:

你的担忧是完全合理的。但我想指出的是:中国和其他集体主义国家可能会为整体做出很多错误决策,但它们至少具备为整体规划的能力。这正是我想要强调、并与西方进行对比的关键。在西方,我们正在失去集体规划和集体行动的能力。

举个例子,我认为中国的集体性体现在土地只能租赁而不能出售,农村公社实际上能够处置土地——这是我读到的内容。这是集体防御机制的一部分,也是中国与众不同的重要因素。在西方,存在统治阶级的私人再生产机制——“我拥有某物,它就传给我的孩子。” 随着时间推移,富有的家庭能够不断积累财富。而在中国,这种机制只存在到一定程度。因为在中国,统治阶级的再生产是通过共产党进行的,你必须在党内建立自己的职业生涯。

虽然党内确实存在亿万富翁,但他们的比例被限制在大约 3% 左右。尽管中国在许多方面非常资本主义化,但它仍然限制了私人资本主义势力。这么说可能会让你感到愤怒,但像我这样的人仍然认为这具有一定优势。因为中国至少还能以某种方式关照整体,西方的问题在于它几乎已经无法关照整体了。例如,美国无法建设高铁,因为私有企业会加以阻挠。当然,中国可能会为整体做出很多错误决策,但至少它仍然能够做出整体决策,并拥有战略愿景。

这就像一种宏观治理,你能够尝试进行工程化管理。而我现在思考的是,在微观治理层面,我们如何利用不同的制度及其逻辑,来找到当下最优的治理方式?

935:

如果传统的民族国家方式已经失效,我们该如何找到现有系统的替代方案?

Michel:

根本上的一个方法是,将目前的价值衡量体系从以货币金钱所代表的价值观换为更高层次的价值观。

我们可以从另外一种尺度来定性这个系统的价值,即:贡献。一旦有人做出贡献,我们可以衡量它是正面的还是负面的。这是一种社会生态学的视角:所有贡献都能创造财富。如果你是父母,照顾孩子,你就在创造财富,你通过照顾孩童或是老人为社会做出了贡献。如果你清理了海滩上的漏油,你也是在贡献。在我们目前的系统里,这些行为都不会被支付,因为它们没有被视为商品。

让我举一个关于护士的例子。历史上,护理工作最初是一种宗教活动,修女在教会医院工作,她们有食物和生活必需品的补给,但没有工资。第二类护士是在公立医院工作的护士,她们的工作需要公共财政支持,因此被视为“成本”。第三类护士是在私立医院工作的护士,她们的工作创造了价值,为股东带来了利润。

尽管这三类护士做着相同的工作,在资本主义市场中,它们的价值命运却截然不同:修女的工作是“中性”的,因为它不带来成本,但也不创造经济价值;公立医院护士的工作被视为一种“成本”,因为需要纳税人来支付工资;而私立医院的护士因为能够为市场创造金钱价值,被视为最重要的。因此,市场将大部分资源投资于私人医疗行业,将医疗服务商品化。

但如果我们改变视角,将这些行为视为贡献,而不是商品,我们就可以衡量所有这些贡献,并加以认可。我的方案是,我们应该从商品化制度转向贡献性制度——一个能够计算正面贡献(如育儿)和负面贡献(如污染)的制度。我们所有的会计体系都应该被改造,以反映这些非货币化的信号。

编按:

外部性(Externality) 是经济学中的一个概念,指经济活动主体(个人、企业等)的行为对未直接参与市场交易的第三方产生的非自愿影响,这种影响未被纳入市场价格体系,导致社会成本(或收益)与私人成本(或收益)的偏离。外部性可以是正面的(例如,邻居家的花园提升整条街的颜值)或负面的(例如,公共场合不吸烟的人被迫吸入二手烟)。

失衡社会的重建

935:

具体而言,我们如何真正实现从商品化制度向贡献性制度的转变?是否可以通过你所提倡的‘全球共有资源(Global Commons)’来实现?

Michel:

我认为可以。我的提议是重新扩展共有资源(Commons),并将其作为市场和国家之间的平衡机制,以打破市场主导的局面。

纵观人类历史,市场、国家和共有资源三者之间一直存在互动。我认为,直到5000年前共有资源仍然是主要的社会组织形式,在部落社会中,市场要么是边缘化的,要么根本不存在。但随着文明的出现,市场和国家逐渐占据主导地位,权力由此从共有资源向国家和市场转移。16世纪的大航海时代彻底颠覆了这一平衡,市场资本主义开始占据主导地位。资本主义的典型特征是比之前的任何社会系统更彻底地消除了共有资源,而它本应是维持社会平衡的因素之一。

共有资源的作用是提供稳定机制,当市场和国家运作良好时,共有资源的作用是次要的;但当市场和国家失灵时,共有资源就会变得强大。历史上,这种周期性的权力转移屡见不鲜。在增长期,市场和国家主导社会;而在低增长期,共有资源提供稳定缓冲。中国的宋朝就是一个典型的例子。当社会中存在共有资源(Commons)与不存在共有资源时,权力平衡的运作方式是不同的。当共有资源存在时,它能够吸收危机的冲击。例如,在泰国,共有资源体系仍然运作良好。在1997年亚洲金融危机期间,大约200万人离开曼谷,许多人预期会出现严重的社会后果。然而,这种情况并未发生。因为某种程度上,家庭共有资源、乡村社区,以及这些社群内部的互助机制吸收了危机的冲击。而当共有资源不存在时,危机则会直接冲击社会,造成更严重的影响。

如今,无论是在中国还是西方,共有资源(Commons)已经不再真正存在,因此,那种用于重建平衡的机制也随之消失。我并不是说它完全消失了,但确实存在很大问题。

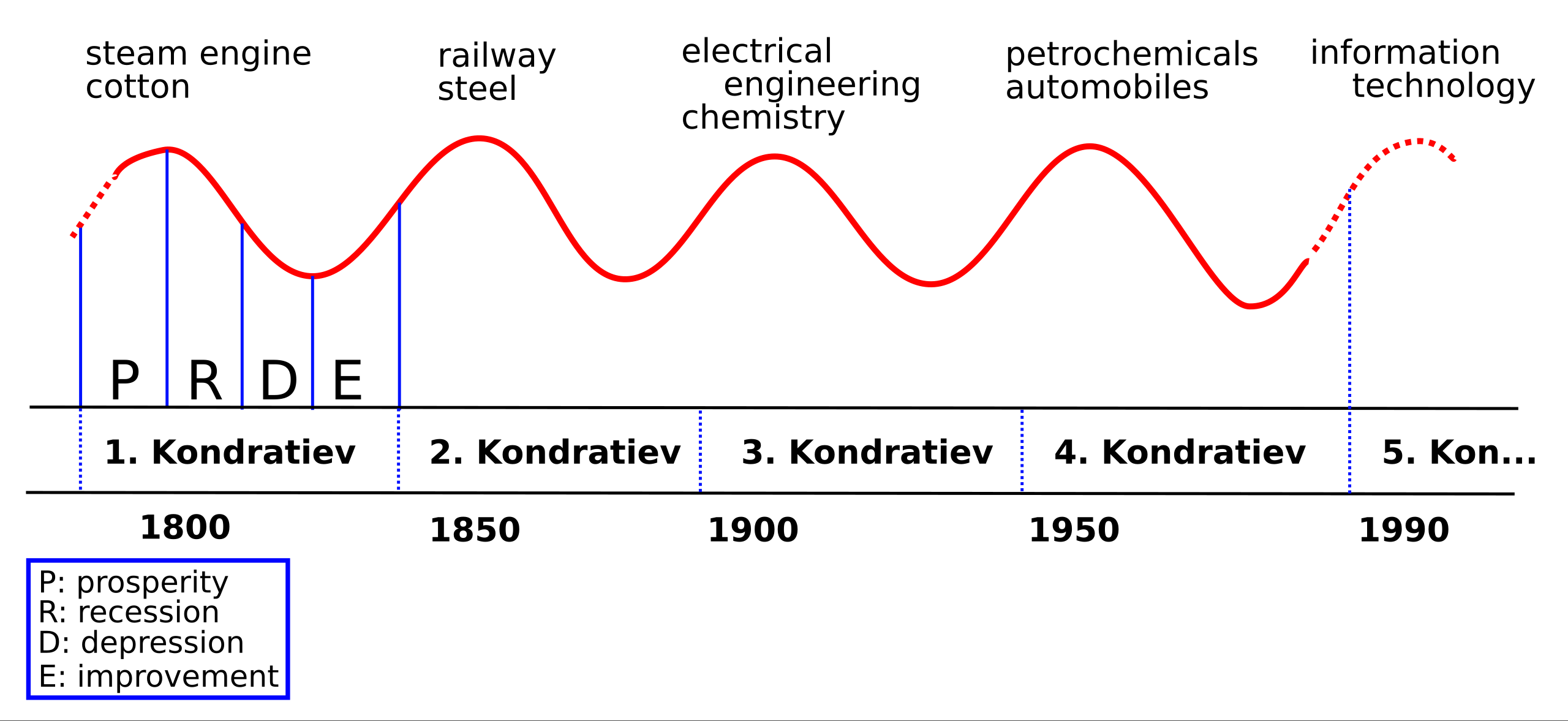

在欧洲,家庭的解体程度已经非常深入(在美国这种趋势更为严重)。当共有资源不复存在时,取而代之的是国家,国家负责调控市场。通常,资本会推动去监管化,而国家则倾向于加强监管,这两者是互动的。大约每 30 年,市场的监管与去监管化会交替发生。波兰尼(Polanyi)将这一现象称为“lib-lab”(Liberal-Labor)循环,即市场自由主义式扩张与社会进行自我保护性斗争(如社会政策、劳动权利)的交替。这与康德拉季耶夫(Kondratiev)的周期理论相呼应,每个大约 30 年的周期都包括高速增长、大危机、低速增长和系统性危机。例如 1873 年、1929 年和 2008 年都符合这一规律。当政府可以实施这种循环时,国家内部可以维持平衡,但当资本变得跨国化,这种调控机制就失效了。

上述循环是典型的资本主义社会现象,中国和俄罗斯的情况略有不同。但本质上仍然是国家与市场之间的摆动。以俄国为例,整个国家最开始是进行革命,然后进入战时共产主义(War Communism),由国家掌控一切自上而下地运作,以应对内战。内战结束后,开始引入市场经济,即更自由的新经济政策(NEP)。从 1920 年代苏联的照片来看,这一时期运作良好,那时敖德萨(Odessa)的城市景象与巴黎相似,也与当今的中国很像。但这种新经济政策的下一阶段是加强控制,比如斯大林随后再次强化国家控制,最终导致体系崩溃。

在中国,情况类似,只是战时共产主义持续得更久,一直到邓小平引入类似新经济政策(NEP)的改革才结束。目前在习近平的治理下,中国也重新加强了控制。

无论在东西方,我们都面临跨国资本的强势阻碍。国家内部的平衡机制已不再有效,因为在跨国资本的影响下,国家无法再执行“lib-lab循环。跨国资本可以轻易摧毁一个国家,例如关闭银行、制造资本短缺,进而导致恶性通货膨胀。这无关左右派政治立场——只要触及跨国资本的核心利益,跨国资本就会让国家意识到“你不能这么做”。

目前,东西方政府试图通过扩张国家的范围和权力来解决这一问题。但我认为这并不是正确的方向。

在东方,欧亚集团(Eurasian bloc)和金砖国家(BRICS)形成了一种新的联盟,希望国家集体重新成为主导中心。这些国家正试图通过改造国家间体系来规范跨国市场,同时注入文明价值观。例如,中国的孔子学院,莫迪(Modi)的印度政策,普京(Putin)在俄罗斯的国家建设等。当今的讨论不再是威斯特伐利亚国家(Westphalian state),而是“文明国家”(civilization state)。本质上,这是通过重新注入历史身份认同,为国家提供新的合法性。我并不是说这一定有效,但这是他们正在尝试的方向。

在西方,在世界经济论坛(World Economic Forum, WEF)的领导下,他们的目标是建立一个由多方利益相关者组成的全球体系。这一体系由金融机构、弱势国家以及被认可的非政府组织(NGO)组成,每个领域由这些利益相关者主导运作。这是西方的计划。当然,在西方内部,也存在反对这一计划的人,比如右翼民粹主义者,他们希望恢复民族国家。但无论哪种方式,讨论仍然局限在“市场-国家”二元对立框架内。

所有这些尝试,都没有考虑共有资源。它根本不在讨论范围之内。在我看来,恢复平衡的唯一方法,不是扩张国家,而是恢复共有资源。

如果扩张国家,最终可能会形成某种“世界政府”。但如果引入共有资源作为第三种选择,共有资源可以成为调控市场和国家的机制。共有资源是一个具有保护性和再生性的制度。从历史上看,共有资源是社会的自我修复机制。例如,今天如果你看世界地图,会发现日本、奥地利、瑞士的自然环境非常优美。这是因为当地山林是作为共有资源管理的,当地居民不会允许森林被破坏。但如果土地被私有化,当地居民就失去了管理权。

自由主义者认为市场可以在经济与环境之间找到平衡,因为市场具有自我修复和自我调节能力。但跨国金融资本并非如此,它们会随时迁移到其他地方,继续掠夺与榨取。即便它们试图调节平衡,也往往是扭曲的。例如,碳信用机制(carbon credits)本应用于环境保护,但实际上,它们往往被用作金融工具来制造假象。资本可能会砍伐一片真实的森林,同时购买碳信用,而这些碳信用原本就已经存在于另一片森林中。换句话说,他们破坏了一片真实的森林,然后用一片原本就存在的森林来“伪造”补偿。这就是资本只根据货币信号进行市场调节,而忽视生态真实状况的后果。

编按:

“Westphalian state”(威斯特伐利亚国家)是指基于17世纪威斯特伐利亚和约(Treaties of Westphalia)所确立的国家主权原则的国家体系。合约的核心理念是国家主权和领土完整,通过这个条约,欧洲国家确立了一个以主权国家为基本单位的国际秩序,国家之间的关系不再基于宗教或封建义务,而是基于相互承认的独立和边界。

系统的扩展性:创造剩余价值

935:

我同意共有资源具有保护性和再生性的特质。这种特质让我想到了合作社。与跨国资本主义公司注重收益不同,合作社更注重保护本土社区、人本价值和环境。从这个意义上说,合作社似乎体现了与共有资源相同的理念。然而,尽管合作社具有这些优点,当前体系仍然被“更高效”的资本主义市场所主导,使得这些保护性机构的生存空间十分有限。此外,合作社通常面临被资本市场吞并的风险。 我完全理解引入共有资源或合作社的必要性,但它们究竟如何打破当前这个令人窒息的系统呢?

Michel:

我的想法是这样的。首先,我认为市场中可以同时存在合作社和资本主义公司。其次,合作社拥有自身的竞争优势,在特定情况下能够进行规模化,使其超越当前的资本主义体系。 有一位宏观历史学家,名叫卡罗尔·奎格利(Carroll Quigley),他写过一本书叫《文明的演进》(The Evolution of Civilizations)。他认为文明成功的关键在于是否具有扩张工具(instrument of expansion),具体指的是创造‘剩余价值(Surplus)’的能力。

共有资源擅长创造’剩余价值’。比如,为什么修道院在黑暗时代如此成功?因为它们创造的所有剩余价值都被用于系统的扩展,而不是被统治阶级用于奢侈享受。在修道院里,如果有64名修士,其中一半需要离开,去另一个地方重新建立修道院。这就像蜜蜂一样,蜜蜂创造的所有剩余价值都会用于它们自己的系统扩展。当蜂群数量过多时,就会分裂成两个蜂巢,蜂后必须去新的地方筑巢。修士们的模式也是如此。

扩张工具是一种创造’剩余价值’并将其投资于系统扩张的方式。在欧洲,封建制度下的修道院系统是扩张工具,后来商业资本主义成为扩张工具,接着是工业资本主义。奎格利认为,当扩张工具被制度化、变得只关注自身利益而忽视社会时,就会腐化堕落。例如,封建主义蜕变成了骑士制度,商业资本主义变成了重商主义,工业资本主义变成了垄断资本主义。

创造剩余价值是人类塑造世界的基本方式。如果你完全追求平等,就不会有剩余价值,这意味着你会输掉竞争,因为其他拥有更多剩余价值的群体会比你更强大。因此,我们必须创造剩余价值,同时尽可能建立平等的制度。

935:

那么,这些“剩余价值”到底是什么呢?

Michel:

一切都可以是‘剩余价值’——所有来自人类劳动和自然的价值。‘剩余价值’是我们自身和环境所创造的美德和价值,本质上,它关乎我们如何利用资源。就人类劳动而言,我在这方面仍然是马克思主义者。我认为人类劳动是人的创造能力,它能够改造自然,为世界带来美和意识。我仍然相信这一点。当然这并不意味着我们应该回到原始社会,仅仅依赖大自然生存而不创造任何东西。创造是我们人类的本质。至于自然,我们必须尊重自然界的平衡,而资本主义无法做到这一点,这也是我们必须改变它的原因。我认为,修道院的成功之处在于它们信仰某种价值。对他们而言,建立修道院就是在重建伊甸园。

东方的佛教僧侣实行的是消费共产主义(communism of consumption),但西方的修道士实行的是生产共产主义(communism of production)——他们在工作中共享一切。他们耕种、手工制造、祈祷、学习,构成一个完整的社区。在运作良好的情况下,他们的目标是创造真、善、美。这是一种极高的标准:一边修炼自身的美德,一边与社区协作。不幸的是,所有这些模式最终都会腐化,但在腐化之前,它们往往能够持续很长时间,而这已经足够好了。

935:

你刚才提到,“修道士模式”最终走向了衰落。全球共有资源也会面临同样的命运吗?在今天的情景下,共有资源该如何运作?

Michel:

全球共有资源的运作方式可以通过宇宙-本地主义(Cosmo-Localism)来理解。尽管我们生活在全球化时代,但大多数人仍然是本地化的。例如,美国的手机数据分析显示,95%的人不离开自己的城市。他们大多数都扎根于自己的本地社区、家庭等。

因此,一部分人留在本地,构建具有韧性的社区,生产健康食品、可再生能源等。而另一部分人成为游牧者,他们在不同地方游走,将集体智慧带入本地社区,教授新知识,传播创新,并帮助各地更好地协作。这两种人群都需要被嵌入在一个生产性社区的网络之中。

如果你观察宗教组织,你会发现它们也有类似的结构:一部分神职人员扎根于本地,而另一部分僧侣游历四方,传播知识和信仰。我们今天需要的全球共有资源,或许就是这样一个体系。

935:

所以,你的观点是市场、国家和全球共有资源应该共存?

Michel:

是的,问题只是这个转变的过程是平稳还是剧烈。回顾历史你会发现,人类社会一直在朝着更复杂、更高层次的合作演化。即便是宇宙本身,物质变得越来越有组织,最终演化出生命,而生命又逐步进化成更复杂的生态系统。这不仅仅是“人择原理”(anthropic principle),更是一种“负熵原理”(entropic principle)。在人类这个最复杂的生命体系中,我们必须以负责任的方式推进进化,而构建共有资源就是一种负责任的路径。随着数字技术的发展,现在它为我们提供了将外部性重新引入资源管理和处置的能力。

7k:

你是如何进行案例研究的?在你的书和文章中,你提到的一些案例后来失败了,比如“过渡城镇”(Transitional Town)运动。你如何看待这些失败的例子?它们是否推翻了你之前的假设?

Michel:

过去我和十个人一起工作,自己做的案例研究不多,但我经常旅行。从2005年到2018年,我在路上的时间越来越长,每年有五到七个月都在各地考察。我亲身去过很多地方,比如凯瑟琳·蒂克尔合作社(Kathryn Tickell Cooperative)、巴西和埃塞俄比亚的一些社区。我会在那里待上三到五天,和当地人交流,了解他们面临的问题。虽然我自己没有做太多案例研究,但我进行了大量观察——不是纸面研究,而是实地考察。

随着我们的影响力扩大,我们成立了“P2P实验室”(P2P Lab),他们负责进行案例研究,并撰写同行评审的论文。我自己也写了很多同行评审的文章,但它们更偏理论,而不是案例研究。我的同事们则会专门撰写案例研究。然而,我无法事无巨细地跟进所有案例,这也是我的“维基”(Wiki)的一个缺陷:它无法追踪失败的案例。但想想创业公司,99%的初创公司都会失败,我们当然可以批评它,但这个体系整体上仍然在运作。我认为‘Commons’也是一样的,虽然许多Commons项目会失败,但总体上它的发展趋势仍然是上升的。

不过,你的质疑是有道理的。我认为我们应该花更多时间去研究失败的案例,并从失败中学习。但作为个人,我的精力有限,所以我主要关注那些在某个特定时间点成功的事物,可能会有些过度乐观。这就像创业者向投资人融资时,你不会说“它可能会失败”,而是会尽量展示最好的前景。当然,这并不是凭空捏造的,而是基于现实观察,并且相信这些趋势可能会发展下去。

7k:

那么你在这场转型过程/运动中如何看待自己的角色和位置?

米歇尔:

与过去相比,我变得更加谦虚了。但在某种程度上,我认为没有足够多的人在思考我们如何转向一个后工业(时期),甚至是后文明时期。我思考这种转变,并在这个过程中寻找进一步解放的可能性——从这个意义上说,我仍然属于马克思主义传统,甚至可能是基督教传统——思考如何让每个人都过上有尊严的生活。

基督徒设想的世界是最完美的:我们都是同一个上帝的孩子,所以我们必须彼此相爱。我不是在谈论实践,而是在谈论这个理念。马克思主义最初是关于劳动的普遍兄弟情谊。就像世界上每个人都在工作,我们都在创造价值,我们应该承认这种价值。这是最初的理想。至于后来他们实际尝试实现时发生了什么,那是另一个问题。但我认为我们拥有的这个梦想是值得保留的。我认为现在的情况非常黑暗。但你知道的,阴阳相生,黑暗中总会有一些光点。

Uncommons

Reporter/Translator: 7k&935

Edit:0614

文中图片来源均已标示

Who we are 👇

Uncommons

区块链世界内一隅公共空间,一群公共物品建设者,在此碰撞加密人文思想。其前身为 GreenPill 中文社区。

Twitter: x.com/Un__commons

Newsletter: blog.uncommons.cc/

Join us: t.me/theuncommons

Discussion