时差记者 | What if... 游戏归档

系列导语

还记得 开放申请:去东南亚,群岛中探索“技术未来”;去俄罗斯,大洲边界的“数字治理” 中的 Khlongs and Subaks 工作坊吗?Uncommons 的三名小伙伴(Yifan Wong, fht, Cecilia)从奇幻世界闯关归来,并把这个世界的一角递交给了尚处于麻瓜世界的我们。他们为我们制定了重归现场的详细计划:

- Yifan 的“What if”与其说是报道不如说是游戏设定:她带领大家以游戏玩家的身份穿越海域遗岛、《白莲花度假村》第三季式的棕榈树,还有众多和作者一样在海洋与大米朋克中暂时 aeiphygia(“exile for life”)的人们;

- Haotian(fht, Summer of Protocols 24') 的记述用一种奇异的文体描述了 Workshop 之外的生活,有意地只字不提以“协议”工作坊、以说英语的参与者为主角的智识上的英雄叙事,刻意以“真正游客”的角度将工作坊如何在当地发生、由何种日常生活所环绕白描地呈现给读者,以此从反高潮的角度包抄“协议”这个词在东南亚的本身面目;

- Cecilia(hua xi zi, Summer of Protocols 24') 的描写全景式地描述了工作坊本身关心的问题、参与人员的多样性,以及以 Protocol Fiction 小组的第一视角展现了她深度参与制作的工作坊短片(已在曼谷当地展览,成片即将放出),在地缘政治、软硬技术与叙事中切出了一个精巧的立足点。

跳转通道

What if...

Yifan, 正在用神话、科幻和当代艺术勾兑游戏宇宙论的打铁师傅,不成功的古典学艺术史纺织女工。

欢迎来到暴风雪山庄。

你和一群不太熟悉的陌生人被困在一间屋子里,房间会在五天后的某一刻被打开,你需要完成一些还不太摸得到头脑的任务,不太知道过程和路径具体会是什么样。

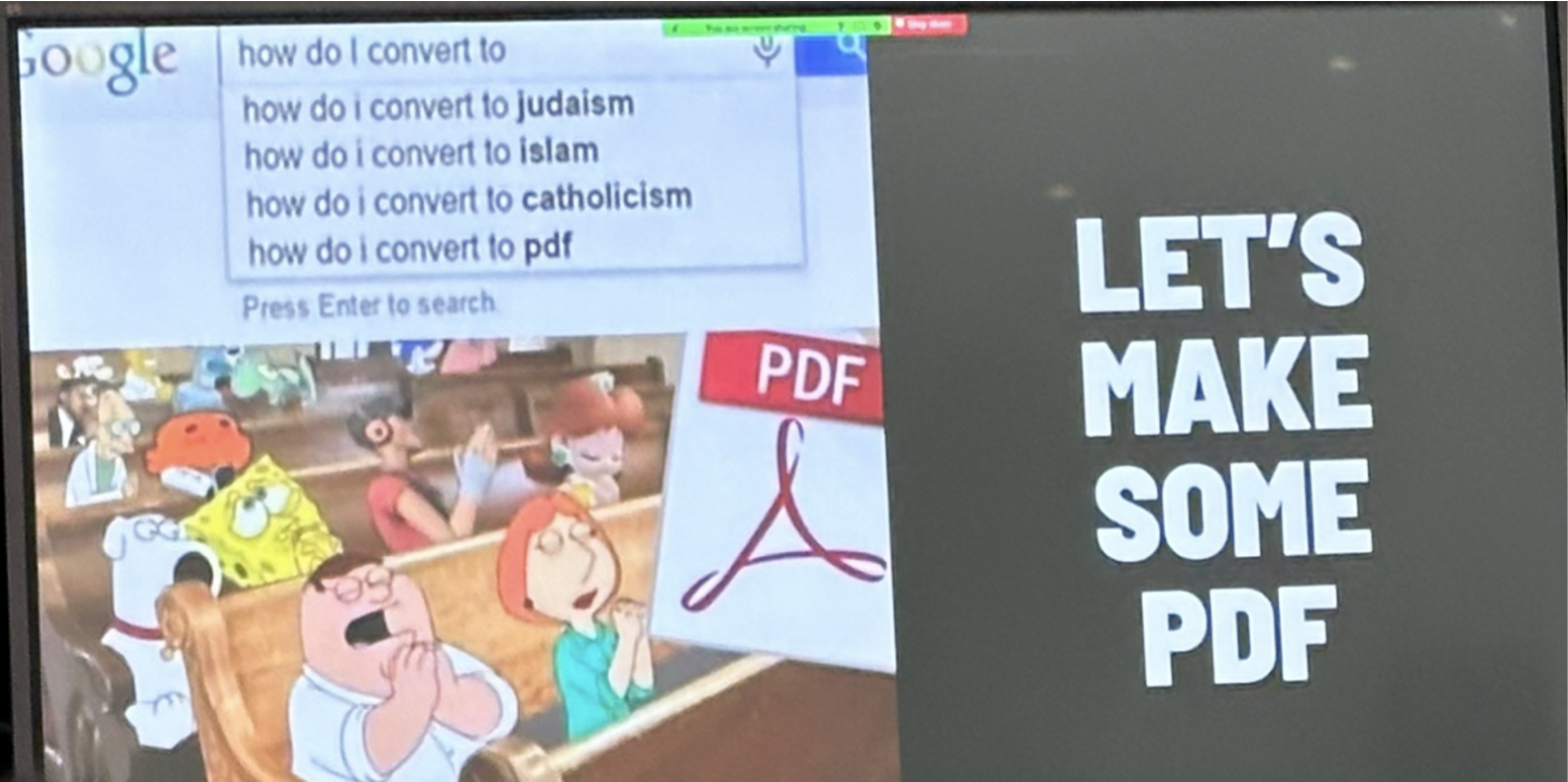

你有了新身份,你是东南亚海域遗岛上语义驳杂礼仪习俗优于现代技术虚无的野兽派族群。你的世界任务听起来怪怪得好笑,“How do I convert to pdf”,主线任务相比之下不那么诙谐,规规整整,虚构一个怪异的规则和项下的“What-if”世界。

你想,怪异,什么是怪异,就像什么是公共性、什么是 common good 一样,难说。仿生人不会梦见电子羊,你这个小蚂蚁也看不到大象。但你又想试试,毕竟你还有时间和空间,你还会用轮子,一种圆形闭环的神秘的周期衍复的工具。

你需要插电,美制插座上要先套一个英制的大块头,你莫名,但奇妙,电路美制,马路英制,右舵开车,左舵触电。

你不会越南语、马来语、菲律宾语、印度语、泰语、缅甸语、日语、闽南语、潮汕语、客家语,但还好你们都说英语。

屏幕亮了一下,复活节礼拜一,方济各安歇。当其时,你们正在很短促地空想,分布式计算、选举、决策、共识、协议。你拉拉杂杂语无伦次写完了这些,烟囱里冒出了白烟,habemus papam, 新教宗良十四世现身。

你回到了棕榈树度假村。

门锁显然不大牢靠,门打不开了。锁芯松动,钥匙却扭不动,你找来 NPC 帮助,他面不改色十分老练,教你如何一手提着把手用力拉着一手旋转钥匙拧开,还要你学成了照样临摹一次给他看看。你关了门,你想门锁与门相配是必要条件,明摆着的协议。但在可朽坏的物质实体和还可以凑合着的服役弹性之间有缝隙,不充分但制约了门锁打开门的条件,陈仓里的协议。所以在打不开门要换房间这种可能解之外,本地 NPC 教会你一种约定外的成俗,通过个体调频的自适应的软性的有缝隙的协议。

但你也有不必削足适履的地方。“不可于室内食用榴莲和山竹。”你想吃榴莲,有什么比在榴莲的起源时空原生家庭因地制宜地吃掉一只具体的榴莲来的更有意义(美味)的呢?于是你坐在敞开的庭院,对着前台,满足地啃噬。一个抽象的榴莲在满足榴莲食用协议的框架下被转化成对实在的榴莲果肉的具身记忆。你感到满足。

你还见到了莲花。你们坐船,穿梭经过水道、荷花农场、非集市的市集、两岸的农家。荷花曾是你老街旧邻,船行水上也没什么新鲜。但你见到一只独秀的花叶尖利的莲花,不柔美也不淡泊的样子。被分类的莲花和被隐喻的莲花,一种名为莲花所派生或衍生出的不同协议,也许存在差时同步。你脑子里的莲,这时和这里的莲,互相比了比照了照镜子。在这里,它是献祭的供奉,要经过人手摘取、抚顺、组合、梳拢、捆扎、垒起,以一种加工过的统一样貌等候上场。

你忽然想起来,你们在密闭的移动在陆地上的石油驱动的铁匣子里偶然提到一句的越南疍⺠。被中央叙事百年驱逐地,逐水而生地,离散、流浪。在建制外,在特定时间和地域里生成的协议族群。

你想到你自己,aeiphygia(exile for life)。

而你还在这东南亚流域漂浮。从湿度 62% 温度 35 摄氏度回到湿度 100% 温度 21 摄氏度。你也不得不继续完成你的 NPC 任务,玩家身份衰变,回归 the host in loops。

你想,也许 Whatif 问题,不在于问是蝴蝶做梦成了人,还是人做梦变成了蝴蝶,而在于蝴蝶-人二象性,你同时是玩家又是 NPC。时间空间阻断的好像是你的玩家或NPC 场景,可是你还是你。你想找到一套通用编码身份协议,让你不需要场景切换也可以在 NPC 场域里也持存你的 player agency,在玩家景观里也保有某种即使被奴役也能有 resilience 的临在。

你想在不安感、不确定中,抓住一点存在着的存在。你又想,这更可以是无限递归的蝴蝶-人,蝴蝶梦到人才知道自我和他者同时存在,才有可能会在梦到变成人之后继续做梦变成蝴蝶,嵌套往复, 永恒回归。所以,你有时间戳,你有帧数,你有叠加态,你有历史,你数算来处,即使尚未显现要往何处去,quo vadis。

Whatif 不是蝴蝶和人之间谁在做梦,不是追悔莫及,不是用当下校正历史,也不完全是着眼未来修正现在。你觉得,whatif 是过去现在未来坍缩在的此时此地此身。

Whatif,有一个量可控地变了,幅度在微乎其微和一塌糊涂之间随机波动,这艘船还叫忒修斯吗?那你和船会不会第二次踏入尚未涉足的河流?大概吧,谁知道呢;如果不想想,谁知道呢。

布景后方,运河旁的村落

fht, 数字人文研究生在读,想把很多哲学想法实现出来。

在曼谷的几日,住在商业区和老城区之间,一个既有商业大楼又有小街小巷的地方。

往往穿行在这样的地带,会期待看见些什么,比如边界的消失?但似乎在这里,在四月末燥热的这里,熔化后的边界却顺着街道,流淌到了每个角落,并反复凝固了起来: 四面佛是用来拜的,四面佛百货是用来购物的;21 层的水门酒店是给我住的,没有层甚至没有顶的无名居民区是给我体验民俗的;红灯区是一条街,上班的,旁边的公园是一块地,无所事事的。

每天的通勤是从酒店旁的轻轨出发去到机场附近的大学校园。中途需要下站去坐一段铁路,而这个铁路的票价低、车速慢,且经常晚点。当地人说,这归于泰国一直大力发展水路,等到上世纪初才开始规划铁路,且也只投入简单的几条落在复杂的水路系统边。而轻轨与地铁的发展又紧随其后,铁路就这样被搁置在了边界之间。

运河有着清楚的边界,一边用于货船运输,一边是用于灌溉农田。

在后来前往曼谷周边运河村落做实地调查的时候,农田是提前准备好了的。水稻从播种到收获要三四个月,所以怎么在三四个小时内呈现给我们,农人却要需要去思考三四周。

在体验调查之外,一顿付出努力过后就地的来自农田的馈赠是被期待的。饭菜是由三个不锈钢碗被摞成圆柱状后拎来的,吃的时候需要一层一层打开,收的时候则反过来。细细想来,这自发收碗的动作反倒会给洗碗的人带来麻烦,毕竟又要拆成单个来洗。但最起码尝试模仿成最开始的样子,对于游客来说,心理上也就过得去了,和来这的目的一样。

那天的造访还去了另一个村落,是一个养莲的地方。刚来到水边准备坐船的时候是没有看到莲的,飘在水面上的是零星看起来像莲的生物。后来知道那是水葫芦。看着平凡,但由于其适应力和繁殖力惊人,稍不留神,一两株便会将整个水域迅速沾满。所以对于有货船运输的区域,它是必须要被清除的存在。但同时它又有着净化水质的功能,所以在一些农田的分流口,又会留有一些。而最让我所感触的,是它可以标识水体盐度的特性——在被大数据喂养的当下,单一的统计图表很难刻画或者将一些叙事展开,而数据雕塑就是用一种艺术化的方式用实物将这些数据呈现出来。水体盐度是一个复杂的系统所产生的庞大数据,但自然却用最简单的方式提供给了每一个人。看到水葫芦颜色变了就知道,水,现在估计太咸了呀。

莲叶的种植区需要乘船坐一段时间才能拜访到,下了船便可以看到一些人蹲在地上解剖着莲:一箩筐一箩筐的莲叶,是用来包食物的,应该会送到四月佛百货的某件泰餐厅;一箩筐一箩筐的尚未绽放的花蕾,是用来做贡品的,应该会送到参拜四月佛的某个人手里。走了一会,来到莲叶的种植区,是大片的莲!嗯!然后呢……乡民是要付出努力去让大家多在这里待一会的:喂鱼,划船采莲,喝解暑的莲花茶,这些都必不可少。一个递过鱼饵的手,一个坐在船头的背影,一个递过瓶子的手?一张张局部的照片,但等下,他们的脸是什么样子来着,他们又是谁?好在,有一串连续的动作被留下了,一段延时摄影:她将莲叶茎旋扭了开,短的那端顺着纤维从她的指尖滑了下来;她指了指银丝又指了指自己的衣服,一个微笑,一个足以让嘴角周围光影产生骤变的形状。

对于分布在运河边的村落来说,每个区域要对垃圾进行自治,以确保下游不会被堵塞; 城区则有着专门的清洁队伍,每个区域要统一管理,以确保旅游不会被阻塞。而这些垃圾如何处理对于我来说都不重要,因为过了一周,也该按时回去了。游客应该这样。

后记:如我们这次 workshop 所在讨论并构想的 protocol 一样,但很多时候我们忽略了这个 protocol 所应用的人。大家还是在用某种奇幻叙事应用在主人公身上(star wars),而没有以科幻的视角设计通用的规则应用在所有人身上(star track)。“收碗”这个动作是当时在餐厅里面我内心觉得要去遵守的 protocol,但是仔细想来,这个 protocol 也可能并不在英雄叙事之外,因为我在帮助农人收碗时,也正是在期待不经意间被社会体系所注视。这个动作也许实际上并不能帮上忙:我当时就想起来我妈妈和我说收碗的时候不要摞在一起,要不碗底会有额外的污渍要清理。工作坊正是这样一个“人人都被注视”的环境,我们讨论东南亚的未来、讨论如何让东南亚更先进和更文明。每一个受过教育的外来者都在讨论这些,背后的布景是那些要在限定时间内给我们演绎出他们生活的农人、那些待我们吃完饭之后还要帮忙收拾碗筷的人、那些想要大家在莲田中多停留一阵子的乡民,以及那些由游客产生并留给当地的垃圾。

工作坊的行程非常充实,但整个行程中的各个在地人们:给我们演示如何种植水稻的农人,给我们提供食物的当地人,却当成了英雄叙事里面的一个自然而然的环境部分,或一张“布景”。他们怎么想,我们提出的各种协议能怎么帮助他们?这个声音,在那几天是缺席的。这篇文章也因此设法将他们从幕布背后显现出来。

当真实还从协议想象的视野生成中生⻓出

作者:hua xi zi “cecilia”,艺术家,创作和研究于影像生产、身体表演、网络搭建的思考与技术之间。

阅读全文跳转:

Discussion