Welcome to South Beast Asia 东南“兽”亚:创作一个关于协议的影像故事

In a world bound by spirit and code, every soul is born with three animals — one for the day, one for the month, one for the year. These are not symbols. They are living intelligences — keys to planetary knowing...

在一个想象中的东南亚,世界被设定成“野兽们”的世界:每个灵魂背后都站着三只野兽,而万兽有灵,在 AI 智能的加持下可以做出信息充分的法律决策;有自己的“Zodiac Segmentation”,保护所有的“Beaings”都可以更加平等、多元地生存在这个世界中。在一个以协议主题的虚构创作聚集起来的小组中,几位作者用影像的方式,从工作坊的几天开始,创造了这样一个可见却虚构的、属于人类也属于人类之外物种的奇崛的世界。最近,这样一个世界刚刚被制作完成:

Trailer | 完整视频作品系列请跳转文末图片链接

Video Transcript:In a world bound by spirit and code, every soul is born with three animals — one for the day, one for the month, one for the year. These are not symbols. They are living intelligences — keys to planetary knowing. Speaking on behalf of Trúc Bạch Lake, we have a responsibility to be balanced in how we manage the commons. Across generations, "Airlooms" became the most precious object in a family line, containing the intergenerational wisdom and folly of the family series. Those born on Sunday are protected by the noble Garuda. Half man, half eagle, a being of righteousness. Those born on Monday.... Those born on Tuesday... Wednesdays children... I was born exactly at midnight. They said I had to be one, but I was born both. The glitch in the system is what lets me thrive in the shadows, switching freely between meek and terrifying.

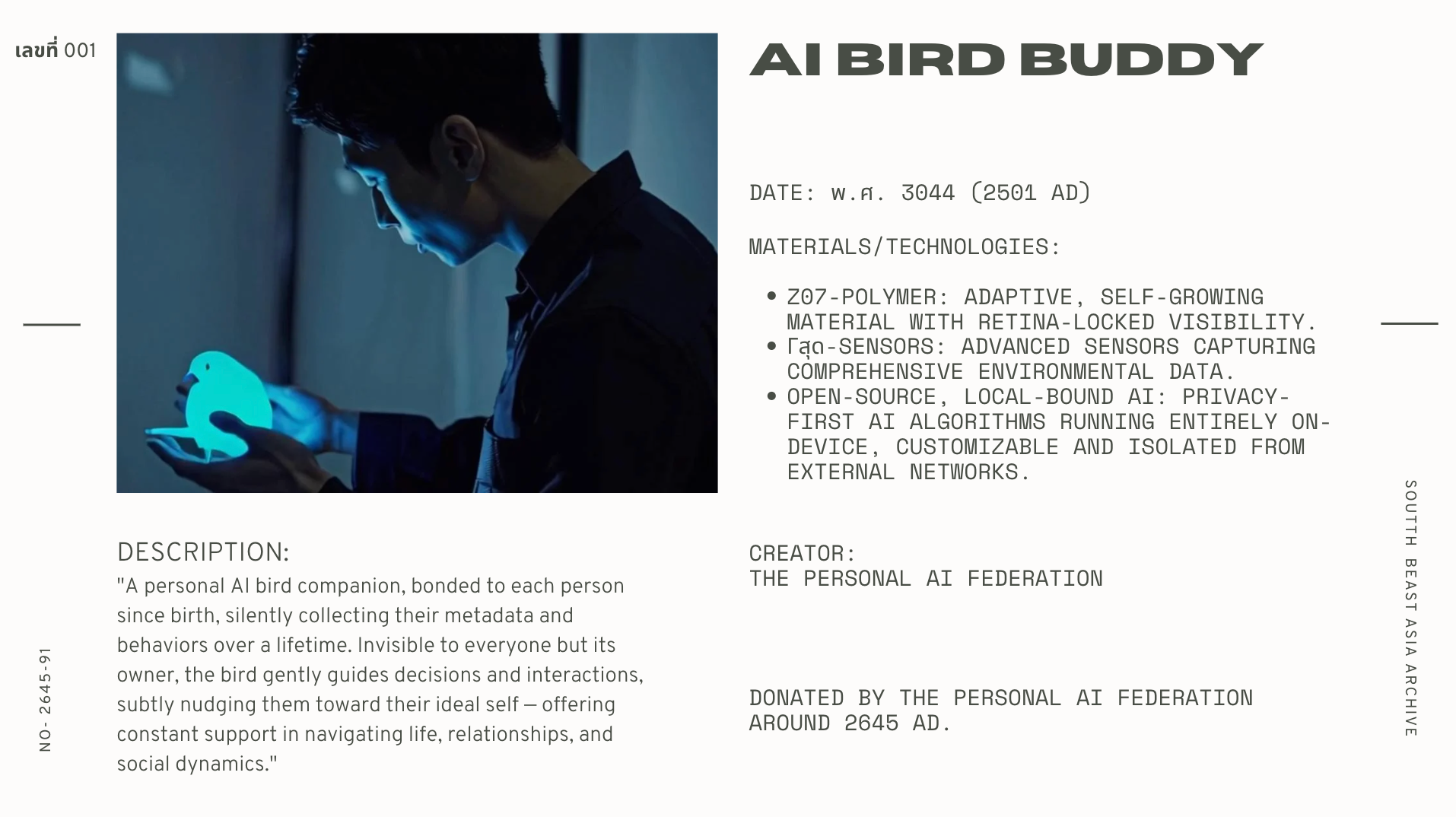

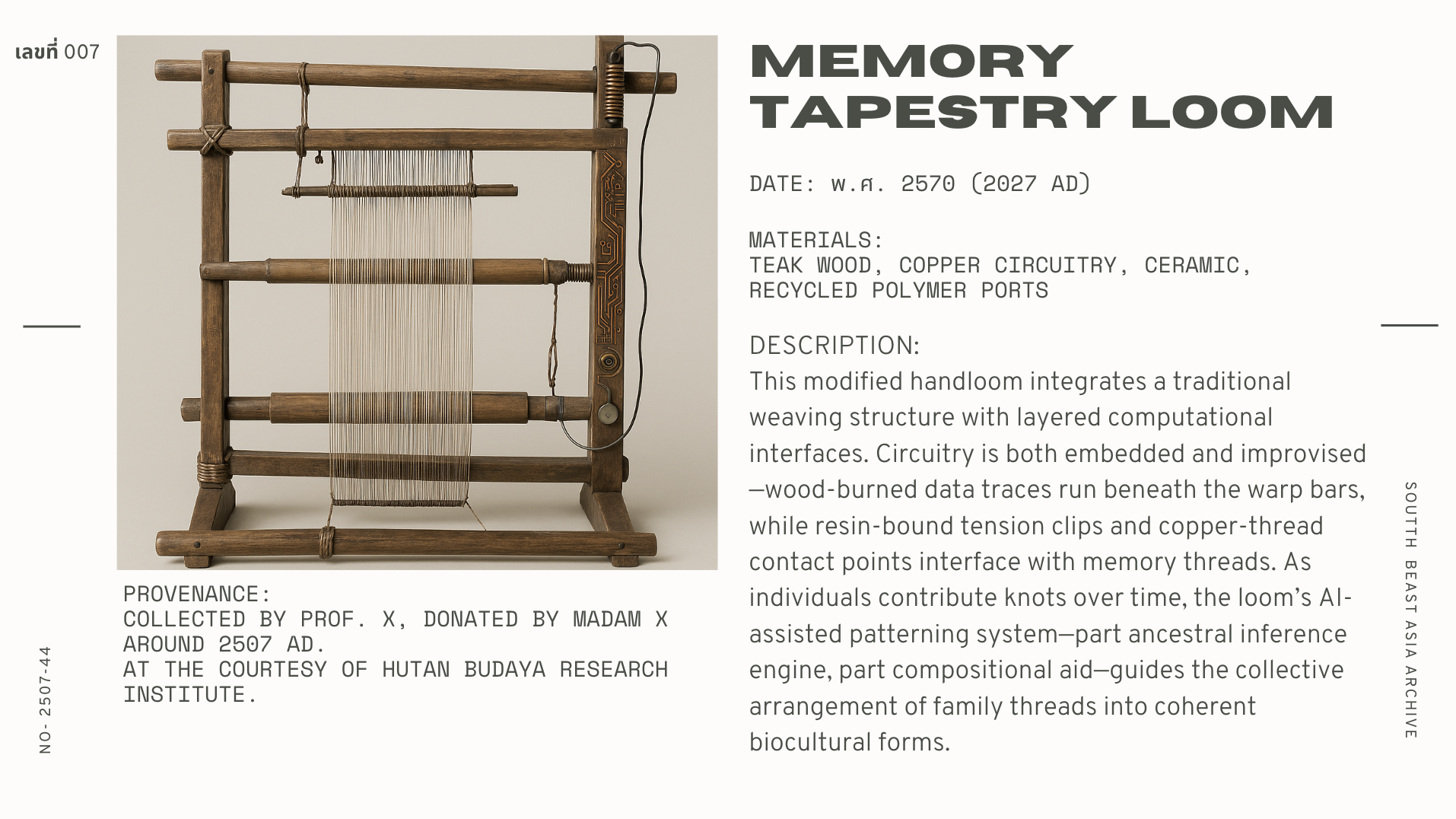

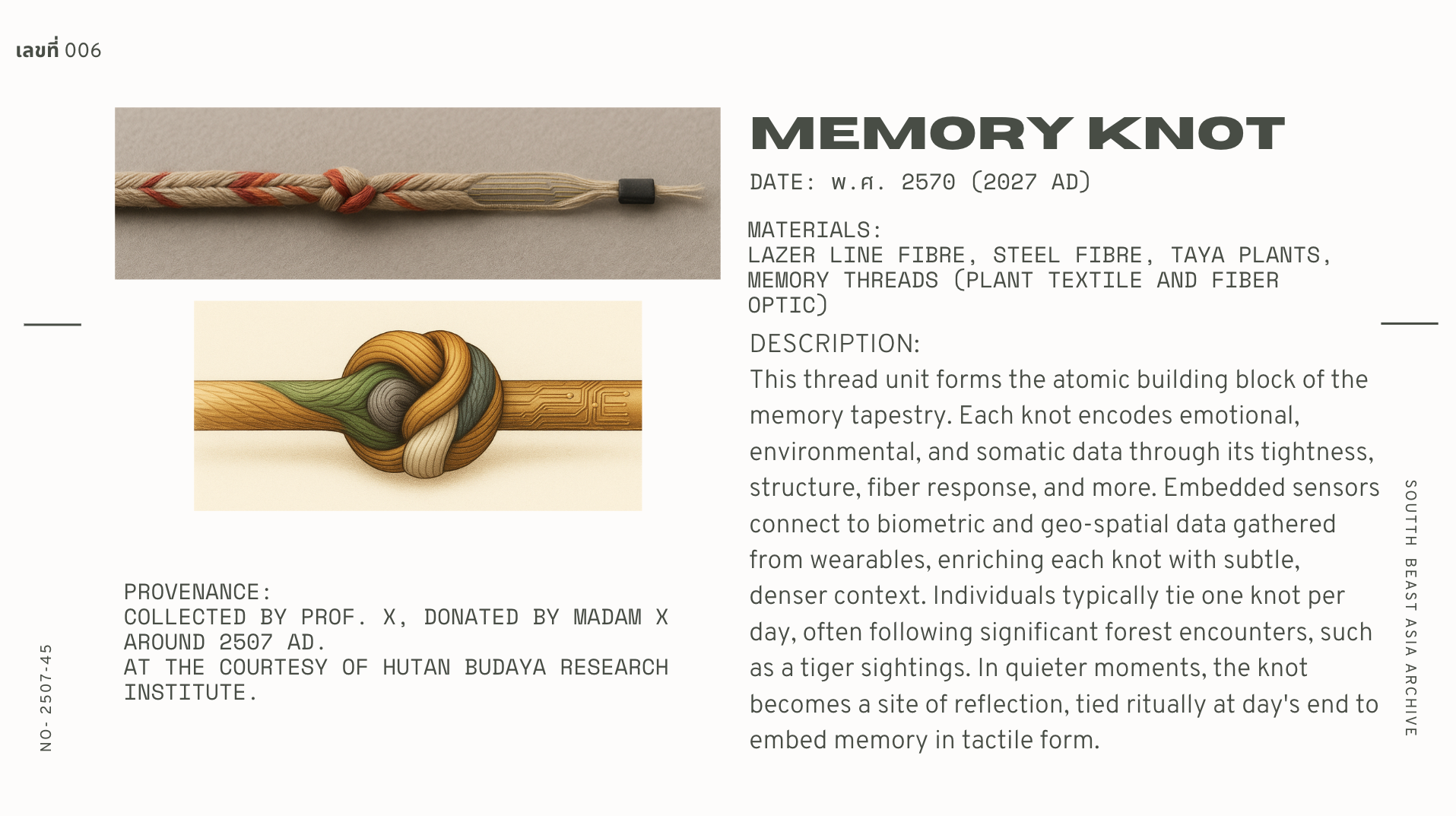

创作者们为这个世界设定了各式各样的造物,在这场虚构的设计实验中,一个巨大生动而又模糊的东南“兽”亚被具象为几个小小的世界零件:手捧一只人人都有的蓝色小鸟,每个人都可以在 AI 小鸟的飞翔意象中获得了同等的生命升力;记忆织机将电路板也织进木结构与纺线,个体(家族成员)通过在这台织布机上打结 (contribute knots) 来贡献他们的记忆或故事,而织布机引导着将零散的“家族之线”集体排列成连贯的生命文化。

阅读这些来自未来的虚拟展品,我们会隐约看见那些被“遗漏”的现实,也是制作人之一 Cecilia 所说的“现实的马脚”。在这些现实的马脚共同编织成的光怪陆离但又更加平等、更具关怀的世界里:“时间不再仅是星期一到星期五的线性推进,或被跳转剪辑压缩和延展,而总是萦绕回全球化背景中的集成时间,或拐出由一个个‘主义’重新拼贴的新的现实集合,等待迎接更多这样跨越地缘政治文化边界中的精英代表们,与它们的软硬技术的叙事纠缠。我们不用再期待时间和文化的延续,正如文字描述中的‘东南亚森林神明’早已在穿戴得体的迪士尼仙女与吉卜力神的昭告中突然降临。” 阅读全文

Credits: Archive design by Yifan Wong, with contributions from various archivists. More

制作人手记

在现实与虚构愿景之间,时差感(temporal lag)越来越强烈。所以我更希望可以揭露在现实生活经验中的真实,选择用反身性的方式分享笔记,在这些被人们设计出来的协议和虚构故事之间穿行、游移、记录。至于我们总是已经活在各种“延迟视⻆”(lagging scopes)中,倒是让我回想起在工作坊里我们讨论到的:需要的不是一致性(coherence),而是如何同步(synchronization)。

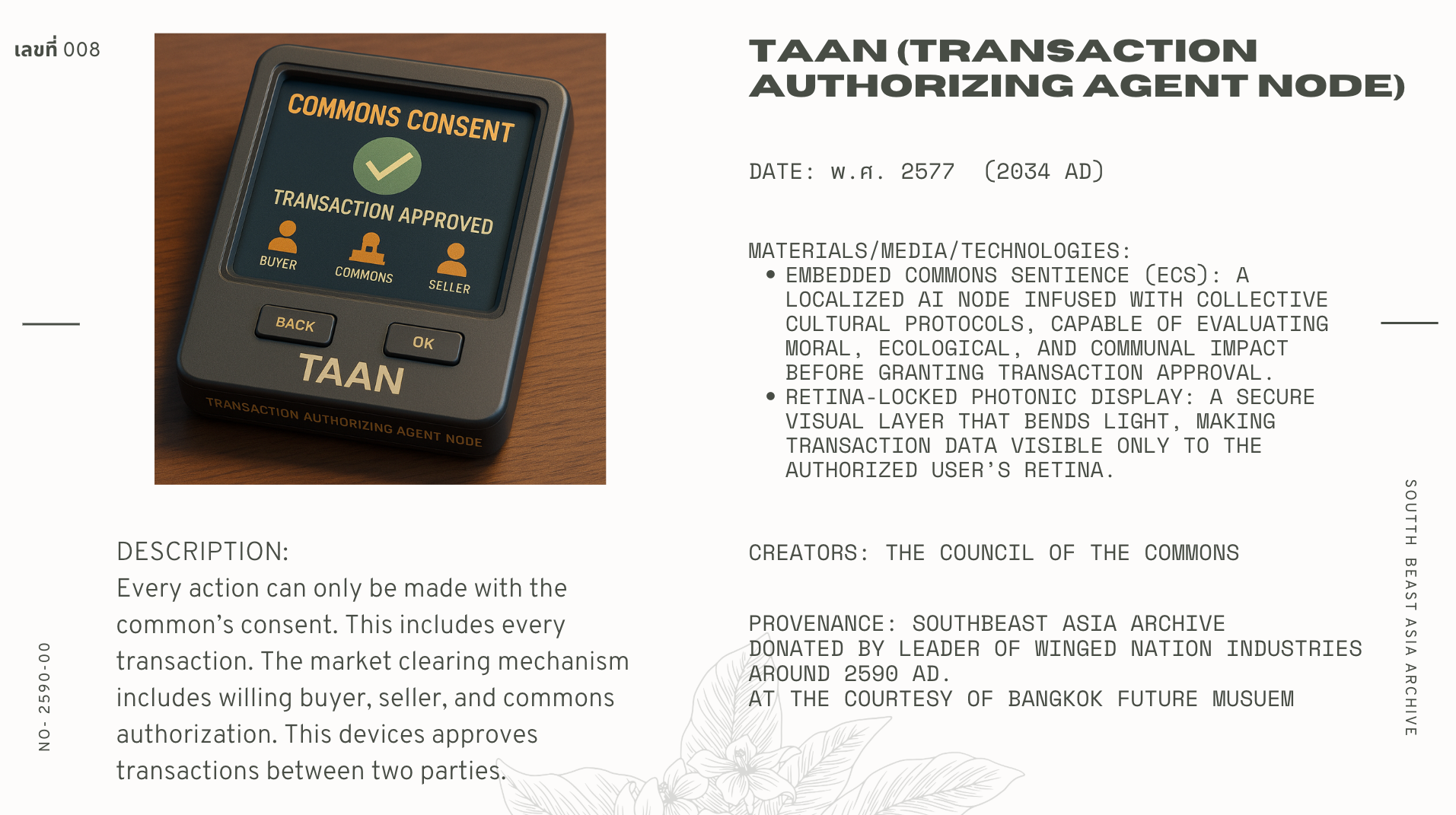

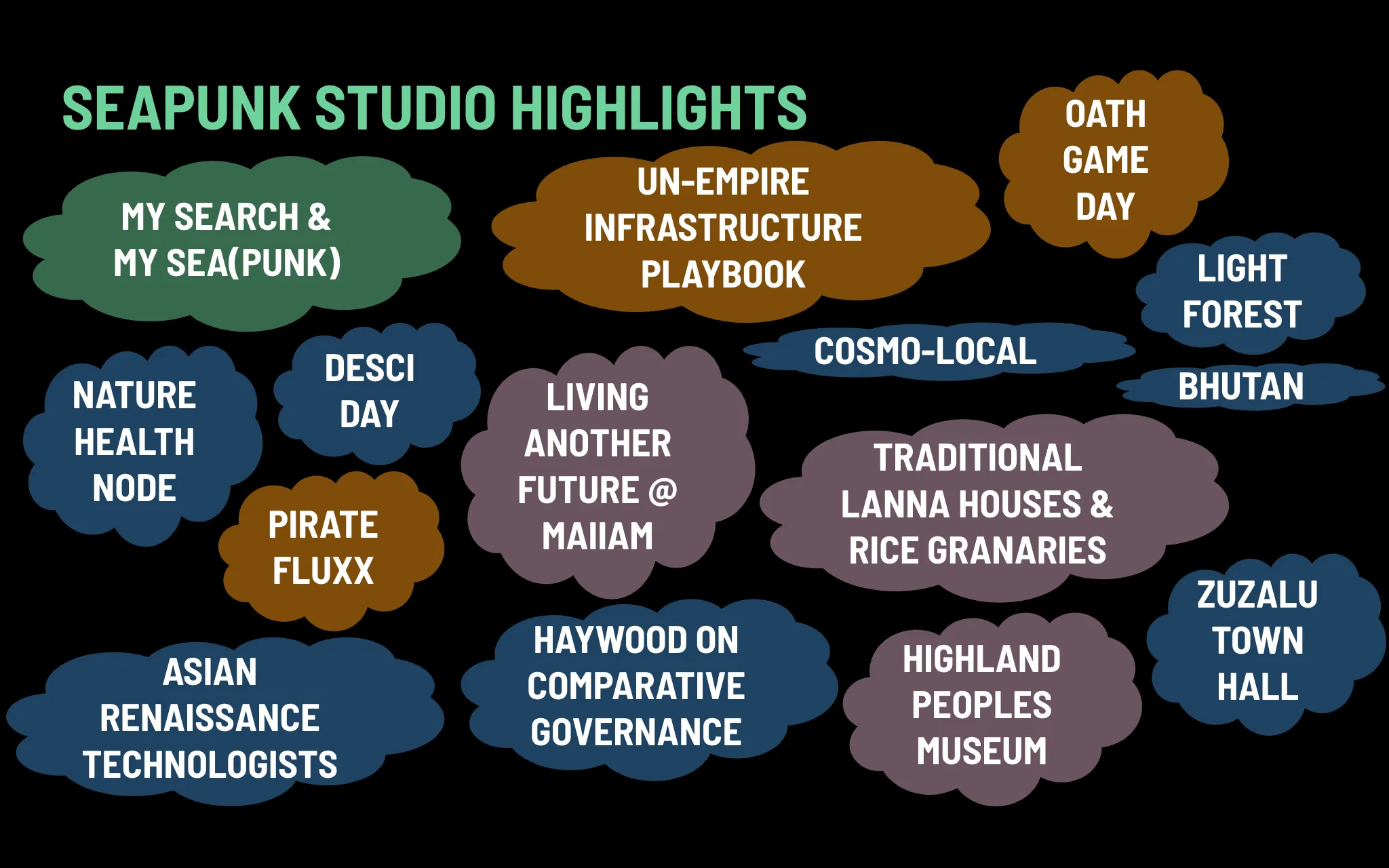

简单来说,这五天工作坊的目标是在东南亚的语境中用“开放分布式AI和区块链协议”(Open Distributed AI & Blockchain Protocols)创作“协议设计故事”(Protocol Design Fiction),最后用视频放映的形式叙述与呈现。由设想不同的怪异新规则(Strange New Rules)开始,建构这些规则所需的具体工具、机构等(Artifacts),从而想象新的世界(Worlds)和世界中的故事(Stories)。这样的“协议设计故事”创作似乎与我总是想找的“协议艺术”创作有不少交叠之处,而且惊喜地反馈回了关于视频协议的实验中。

由各 AI 模型创建的世界中,虚构与想象不再停留于人眼观察 24 帧摄影画面之间(persistence of vision),而发生在人与 AI 及其背后更大更具体的数据集的每一次智识对话之间。经大家热烈探讨和反思设计的故事协议,最终也配合着 AI 的视频生成协议,开始展露出现实的马脚。AI 将“故事板”中的描述性文字叙事转为其特定的视野,在每一次翘首以盼后迎来的是提示词写作者惊愕地张嘴、大笑。视觉总能比文字带来更直接的冲击,让我们重新看见了一幅幅言语道不出的更吊诡的“东南亚”。阅读全文

@hua xi zi “cecilia”,艺术家,创作和研究于影像生产、身体表演、网络搭建的思考与技术之间。

进入 South Beast Asia 世界

制作手记与幕后

Discussion