密林回音 Vol 3. | 纯文学与区块链的“少数时刻”

作者:Fangting

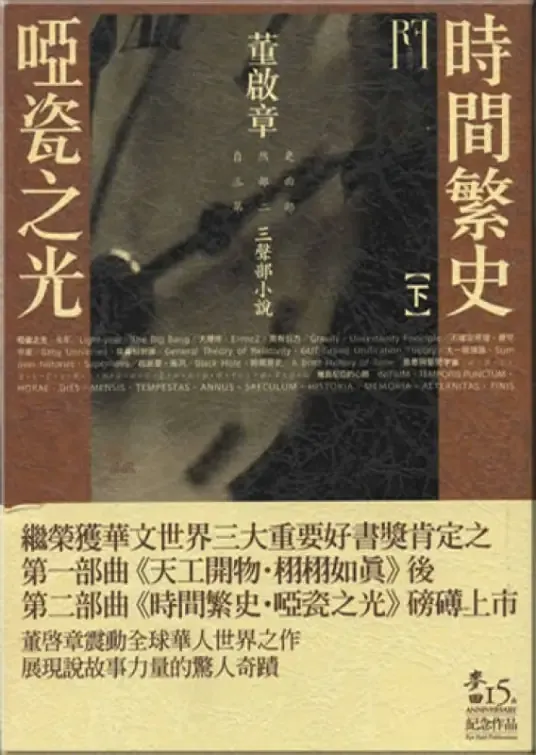

五十年來一直獨自守護著山上的荒棄圖書館維真尼亞,每天清晨為胸口裡的機械鐘上彈簧,服從周而復始的時間循環。她熟讀圖書館裡的每一本書,但她對生活的記憶卻只有一年的期限。在春季的某一天,少年花穿越時空來到山上的圖書館,找到五十年前溜冰場上的伴侶維真尼亞。在刻、時、日、月、年、代、世紀、永恆的多重時間狀態底下,花與維真尼亞在圖書館經驗了互相重疊和抵觸的歷史。一年將盡,在維真尼亞忘記花之前,他們決定離開圖書館,前往被洪水淹沒的南方城市,尋找那失落在記憶的黑洞裡的溜冰場。…… [1]

在《时间繁史》中,香港作家董启章在其中的“声部三”讲了上述故事。这个故事有关层叠的时间、语言与档案(图书馆),与其他几个声部一起,构成了华语长篇中无法忽视的“自然史三部曲”。

半年前,这部作品由一直关心“文学与区块链”、且始终致力于向文坛引介相关应用的作者董启章,在链上以 NFT 的形式上线。

这个举措有更具上下文的理论思考:在发布前几个月的中国文学及比较文学 2024 年双年会中,他与台湾著名作家骆以军、文学学者宋明炜共同主持了一个圆桌,这也是这场双年会最后的圆桌。董启章在圆桌中将区块链写作置于 AI 写作之上,用会议综述中的说法:“他认为,AI 适用的范畴与作家的文学创作存在根本的性质差异,无论使用 AI 协助、操作还是直接生成文本;相比之下,区块链写作只是借助科技手段实现向话语更广阔的维度开放文学书写,本质上仍然属于‘人’的创作。其次,AI 事实上是高度的中心化实体,是一种被统摄的资本和权力中心,是自上而下的单一定义域,可能由此引发的意识形态隔阂值得反思;反之,区块链是去中心化的、主动的个人书写,每一个人都被准入区块链的自由写作场域。最后,董启章以区块链写作的当下优势总结提出科技与文学的关系,即科技为作者与读者间建立了更直接与永续的连接。” [2]

这是一个“区块链的少数时刻”,两个看似完全不相关的社群,忽然相聚在某个“荒弃图书馆”。人的记忆有限,而刻、时、日、月不停,从“人的记忆”中夺取生活;在这种“维珍尼亚时刻会忘记花”的语境下,董启章选择把一部繁史用当下的技术镌刻住每个语词,在另一个空间形成一个“维珍尼亚”不会忘记的图书馆编目。

在区块链存储方向的从业者中,“亚历山大图书馆”曾经是一个经常被用到的比喻,即便这里的“永久存储”和图书馆意义上的“永久存储”并不一样,也有其挑战。但顺着对“永久”最具直觉性感知的文学、艺术或泛文化行业工作者的路径找下去,我们可以看到,区块链这门技术在资本与欲望密集、常常以前二者的聚焦为行业聚焦的小型科技和金融圈之外,是如何以其本身的独有价值打动那些已经在其他行业深耕多年的创作者:《收获》发布过梁晓声、刘亮程、李敬泽等几位作者作品的链上形式;封面传媒推出的区块链数字内容版权存证系统除了在封面新闻中至今仍在使用,也被多家主流报刊或电视台使用;华语诗歌百科之一“诗歌维基”也将区块链与自己的平台结合在一起。有不同的复合背景的人在努力探索去中心化出版体制、去中心化评审系统和在线作者-读者互动机制,这些探索都还处于初步阶段,不可避免地有成功也有失败,但他们展现出的更宝贵的是一种“认真的需要”。

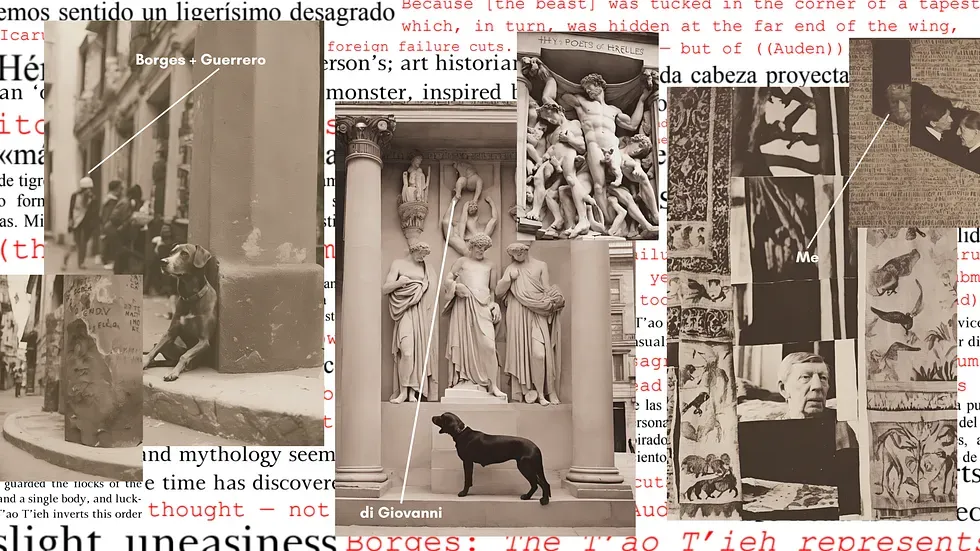

在应用相对较早的英语世界,区块链已经是一种具有诸多艺术实验的技术媒介。Sasha Stiles 的一篇访谈稿的标题是“诗歌是最初的区块链”(Poetry is the Original Blockchain):

Jesse Damiani: I view intelligent systems and blockchain as sibling technologies. On the surface they appear to be opposites — the blockchain is all about categorizing, logging, streamlining, and compartmentalizing, while intelligent systems are designed to recognize patterns more quickly and at grander scales than humans. But the capability of one complements the other.

Jesse Damiani:我认为智能系统和区块链是相辅相成的技术。从表面上看,它们似乎是相反的——区块链是关于分类、记录、简化和划分,而智能系统旨在比人类更快、更大规模地识别模式。但两者能力互补。

Sasha Stiles: You’re reminding me that a poem is a very precise arrangement of words and punctuation and space. A poet would be very upset if you moved a period, or if you changed a capital to lower case. I do enjoy thinking of a poem as non-fungible in the sense that any change disrupts the overall effect and causes a glitch. So poetry isn’t just a technology, it’s actually a blockchain. Poetry is the original blockchain.

Sasha Stiles:你让我想到,一首诗是对文字、标点符号和空格的非常精确的排列。如果移动一个句号,或者把大写字母改成小写,诗人不会高兴。我确实喜欢把诗歌看作是非同质化的,因为任何改变都会破坏整体效果并导致故障。所以诗歌不仅仅是一种技术,它实际上是一个区块链。诗歌是最初的区块链。[3]

Sasha Stiles 本人是一名媒介诗人,尤其是技术媒介的诗人,在前 GPT 时代即有众多生成式诗歌的作品。“诗歌是最初的区块链”这句话说的实际上是诗歌的表意顺序也同样是“不可篡改”的,它因为其最终极的个人形式被基本排除在任何同质性的市场之外,以不器的方式拒绝参与交换,并被动地捍卫了创作者在思想上的个人主权;而区块链是将任何看似同质性的东西进行非同质化处理,并主动地捍卫任何人的个人主权。诗歌作为一种“最民主与最个人的形式”,在区块链对民主和个人维度提供的天然支撑力中找到支撑,也并非是一种不可理解的跨越。

Sasha Stiles 的朋友 Ana María Caballero 是一名哥伦比亚裔美国诗人和艺术家,也是贝弗利文学奖和美国诗人学院奖的得主。从哈佛大学毕业之后,她获得了佛罗里达国际大学的创意写作学位。在传统创作领域之外,她还是一名活跃在 Web3 领域的作者,短篇小说集 Tryst 与 Web3 出版社合作出版,也创作了多个进入主流媒体视野的链上艺术作品。她将自己的作品称为“公之于众的私人反叛时刻”(moments of private rebellion, made public)。

把目光投回语言与文字:它们实际上也是一种“记录”的技艺。如同 technē 这个词在出现之初其实与艺术更加接近,当我们面对一个无限的、且还在不断重复自我生成的系统时,如何让不可阻挡地走向消失的“记录”变得有效,又如何确证此种“排列组合”——用 Stiles 的语言,此种无法移动一个标点、和一个大小写的排列组合,是一个无始无终的符号系统中不可复制的独一序列?我们就生活在这种序列之中,事实上,这种序列也很大程度上生成着、描述着我们。

回到董启章的《时间繁史》,如果我们足够有耐心,从众多声部共同组成的非线性叙事中,或许也可以找到一种超文本的、被型构的时间本身的密码学。在叙述中的“历史真实”从来可疑,然而书写是唯一可以让我们彼此交流的语言。比起在时间的迷宫中寻找出口,毋宁说每次开口都在制造迷宫的新的延展和新的路口,在生涩的新的疆域中确证出“过往”的不可回返和不可言说:毕竟在一个设计良好的造物主的、或文本的迷宫中,不会出现重复路径。形容词和形容词连绵,动词和动词往复,唯独“Rewritten”不可达成,而真正的“Timestamp”就在于这件事情本身。真正的 Timestamp 内嵌于书写者的书写动作之中,是我们哀乐一体的唯一的原创性。

区块链始终是根植于经济的、博弈的和科技的。但越是经济的、博弈的和科技的,也越意味着它留给了个人主权更多的空间。这些空间的大小也许还不足够去开创任何一个所谓平行的新体系,但已经足够我们中那些原本在市场体系中就以个体为单位、从事独立表达工作的人,找到一个得以将故事继续进行下去的“少数时刻”。我们无法想象不曾经验过的生活,无法对技术的下一个现实影响产生没有偏差的预言:但此刻,我们中的有些话、话中的有些意思,就是需要通过它进行表达,没有其他的形式,也正好没有偏差。

尾注

[1] 麥田出版,《時間繁史‧啞瓷之光(上)》官方内容简介。取自三民網路書店,https://www.sanmin.com.tw/product/index/000525405。

[2] 周静轩,“展望人类:中国文学及比较文学 2024 年双年会议综述”,香港科技大学,2024 年 7 月 9 号,https://huma.hkust.edu.hk/news/2024nianshuangnianhuiyi-zhongguowenxueyubijiaowenxue。

[3] Jesse Damiani, “Poetry is the Original Blockchain,” Flash Art, 2022年7月25日,https://flash-art.com/2022/07/poetry-is-the-original-blockchain/。

支持并购买《时间繁史》NFT 版本:https://dungfookei.com/%E8%B3%BC%E8%B2%B7-nft-%E6%9B%B8/

Discussion